文/胡雅婷

跺着脚嗅闻环境的公牛,试探着向下潜行的黑猫,多疑地张望四周的鸽子——三件以动物为主体的影像作品分别主导了上海外滩美术馆展览“御旨”的三个主要楼层,串起了展览的脉络。此外,两个从材质到观感都截然不同的作品系列——《可可丽可绘画》与《空(气)》——也分别填充了展览的底层与顶层。观者可以自行选择参观顺序,也即:乘着脚踩实地的公牛起航,随鸽子一起飞往悬浮的空气中,又或者从那高空坠下,伴着公牛的蹄声重重摔回地面。

▴ “阿岱尔·阿德斯梅:御旨”展览现场图,上海外滩美术馆

事实上,无论选择何种顺序,观者都始终被夹在坠落与上升的两重矛盾状态之中。正如《空(气)》系列中的人物,他们悬浮在画面的正中,被艺术家用炭笔线条或手掌拖痕贯穿。我们无从判断他们的实际状态,这一迷惑的来源便是这些线条。作为速度线,他们本应只存在于人物的单侧,用来指明人物移动的方向(正如商业漫画中常见的那样),但画面中的线条却同时存在于人物的两边,这导致人物同时处于上升与下降之中。其中一幅甚至使用了波纹般的蓝色线条,画面中心的渺小身影仿佛被卷入了波动的气流,也可能将要被大海的浪头吞没。

▴ 阿岱尔·阿德斯梅,《空(气)》(局部),2021年,纸上炭笔和粉彩,8幅,每幅230 × 162厘米。由艺术家提供

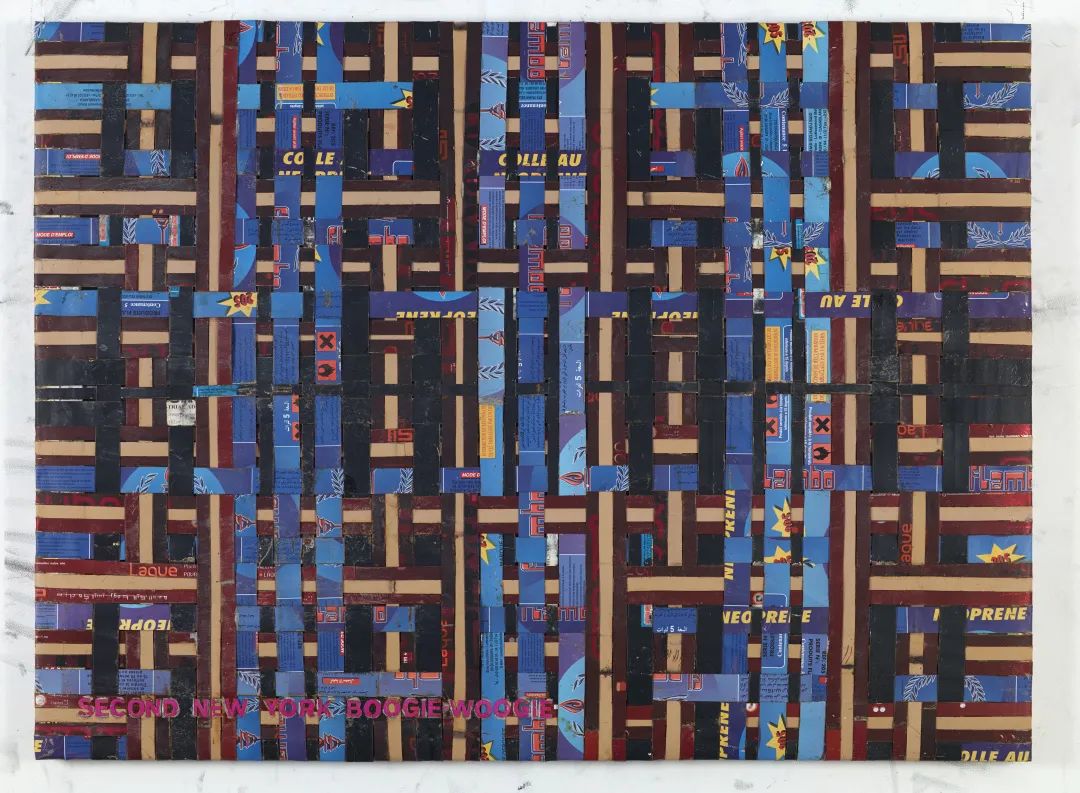

这种不确定的状态,甚至是自相矛盾的状态在阿岱尔的作品中随处可见。致敬寄托着友人离世悲痛情绪的诗歌,但雕塑《所有时钟显示五点》却被漆成明快的亮色;远看像轻盈柔软的编织挂毯的《可可丽可绘画》系列,近看则是金属焊接而成的沉重硬块;明明描绘的是摩洛哥的街景,画作标题却名为《墨西哥》。

上| 阿岱尔·阿德斯梅,《可可丽可绘画,第二纽约布吉伍吉》,2017–2020年,85 × 115 × 3.5厘米。由艺术家提供

下|阿岱尔·阿德斯梅,《墨西哥》,2019年,纸上炭笔,65 × 90厘米。由艺术家提供

作品自带的暧昧矛盾和模棱两可,也为观者提供了极为多元的解读方向,使得展览具有了前所未有的开放性。如果说大多艺术展览的开放性仅仅体现在不固定动线这一表象上,那么“御旨”则真正接近卡夫卡笔下的迷宫,用无穷的可能性将观者困入其中,逼其直面自己的情感体验,给出彻底属于自己的解读与阐释。展览的导览手册,原本应该担当阿里阿德涅金线的职责,却也凭借巧妙的设计成了这一困局的“帮凶”:它被塑造成了一叠独立卡纸的形式,而观众需要自行建构一套逻辑来给卡片排列顺序,才能够装订出一本属于自己的手册。

▴ 本次展览导览手册(点击此处了解更多哦)

可以说,这场展览便是用这样的方式,让观者在展览空间里真正直面了迷宫般的困境,或者说,普遍的后现代的精神危机。正如大多人第一次走入二楼展厅时首先注意到的作品《工作室,尼尔逊》,一头属于原始自然的公牛被置于与其完全不搭配的现代房间中,被无数其所不能理解的当代艺术作品环绕(有趣的是,看着这件公牛影像作品的观者也同样被置于美术馆现代空间中、被艺术品环绕,这在展览中形成了更为复杂的立体迷宫),它的嗅闻和蹄声在这一空间里被无限放大,突兀地回荡着。

▴ “御旨”展览现场图,上海外滩美术馆,2022年

人们常常关注影像对行为的记录作用,但在阿岱尔这里似乎不成立,我们看不到完整的事件和行为过程,只能看到被裁切出的几秒钟的碎片,再加上反复循环——这是阿岱尔影像作品的常见形态。这一略显怪异的形式与艺术家在访谈中常用的口头禅“出击(À l'attaque)”恰恰吻合。“出击”是一个主动的、带有攻击性的行为,正如艺术家拒绝像纪录片导演一样隐身,反而积极占据支配创作的地位;“出击”是一场行动过程中的关键动作,正如艺术家在影像中截取他认可的决定性瞬间。这样的瞬间对观者是具有挑战的,企图调动并放大观众的不适、恐惧等心理,如展厅三楼故意营造的黑暗环境,《一只黑猫从我们之间穿过》中黑猫与观众的眼神对视,又如《工作室,短促的烛光》中艺术家忽然跺脚所发出的巨响。

▴ “阿岱尔·阿德斯梅:御旨”特别委约短片《K的邀请》片段(点击此处可以观看完整短片)

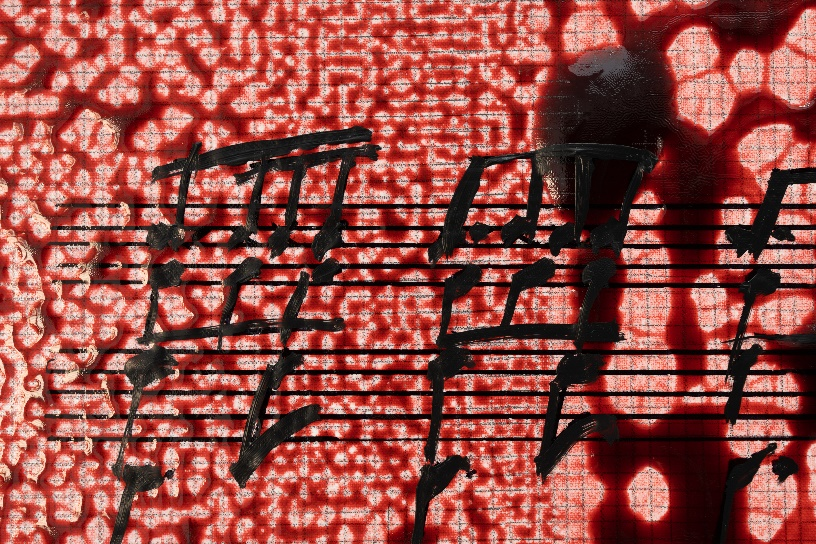

在“出击”的艺术家面前,观者仿若被卷入与展品的紧张关系之间,当不适的感觉将人吞没其中,在生活中遭到忽略的暴力和创伤便开始现形。尤其在四楼一侧的《阿尔及尔 阿尔及尔》中更是如此:如血液般鲜红的颜料在墙面上结出大片的血块,而且从未真正凝固,在两个月的展期内甚至沿着墙缓缓流淌、滴至地面。在鲜血之下隐约可见的音符更是指向了一首与作品同名的流行歌曲,其中交织着爱国主义、离别之痛,战争移民的创伤便随着这鲜红展开。

▴ 阿岱尔·阿德斯梅, 《阿尔及尔 阿尔及尔》,2021年。“御旨”展览现场图,上海外滩美术馆,2022年

观者在这件作品前仅凭直观的视觉效果便会体验到强烈的痛苦与压抑,“出击”,在这一意味上,实现了对创伤的正视与挖掘。阿岱尔作品中的暴力并非为了伤害观者而存在,恰相反,踏入展厅的观者所见所感的,也许只是阿岱尔人生中面对的现实。就像初读时难以理解的卡夫卡《御旨》,为何孔武有力、不知疲倦的信使会被困在一重又一重的庭院宫阙里,无法跨越障碍、送达御旨?但当有了真实的人生作为注脚,《御旨》的障眼法即被破开,我们自会明白为何自己立于迷宫之中,而希望和救赎又为何总是仍在路上。

▴ 阿岱尔·阿德斯梅, 《信鸽》,2021年。“御旨”展览现场图,上海外滩美术馆,2022年

博尔赫斯曾有一则短篇寓言讲述了与《御旨》相似的迷宫困境,但主角却不是人类的信使,而是希腊神话中的牛头人怪兽,受困于克里特岛迷宫的米诺陶诺斯:

......其中一个咽气时预言说我的救世主迟早会来的。从那时起,我不再因为孤独感到痛苦,因为我知道我的救世主还活着,终于会从尘埃中站起来。如果我能听到世界上所有的声音,肯定能听到我的救世主的脚步声。但愿他把我带到一个没有这许多回廊和这许多门的地方去。我的救世主会是什么模样?我寻思着。他是牛还是人?也许是一头长着人脸的公牛?也许和我一模一样?

——《阿斯特里昂的家》

▴ “阿岱尔·阿德斯梅:御旨”展览现场图,上海外滩美术馆

当我们再次回到五楼展厅,面对《空(气)》中的人物,我们已不再是“填充着草”的“空心人”,而是有血有肉(四楼《阿尔及尔 阿尔及尔》)、双眼有神(三楼《一只黑猫从我们之间穿过》)、拥有灵魂(二楼《工作室,尼尔逊》)、充满愤怒(三楼《工作室,短促的烛光》)、随时可以振翅高飞(四楼《信鸽》)的“人”。此时的我们已经不用再去等待皇帝的御旨、等待上帝派来的弥赛亚、等待形态未知的救世主,因为我们知道,它和我们一模一样,它已不在外部,它就是我们自己。选择即是我们扼住命运咽喉的方式,我们被暂停、凝滞在《空(气)》之中,可能将坠毁在地面,也可能将飞升向天际,而我们要做的,便是勇敢地按下命运的播放键——

飞翔或坠落都是美丽的。

逃离是徒劳吗?

放手一搏吧……

呼吸

聆听

观看

以及……行动

或者……死亡

——拉瑞斯·弗洛乔

展览“御旨”策展人

上海外滩美术馆馆长

作者:胡雅婷

复旦大学文物与博物馆学系本科在读

现为上海外滩美术馆公共教育组实习生

——来源|上海外滩美术馆