文/李刚田

摘要:本文以断语的形式探讨了清代以来篆书与篆刻艺术的演变,重点分析邓石如、吴昌硕、黄士陵等艺术家的风格与创新。如邓石如通过融合篆隶,打破传统“二李”模式,开创新的篆书风格。吴昌硕在此基础上进一步发展,形成独特艺术风格,继承并推动“以书入印”印学理念。黄士陵则广泛汲取金石文字,形成雅致清秀的风格。同时比较吴昌硕与齐白石的篆刻风格,指出齐白石更注重形式与气势,吴昌硕追求内蕴与古典韵味。总体而言,清代以来篆书与篆刻艺术在继承传统基础上,不断突破创新,形成多样化艺术风格。逐渐将文人理念主导下的清人篆刻向当代篆刻艺术推进。

关键词:篆书;篆刻;吴昌硕;邓石如;黄士陵;齐白石

一、吴昌硕与邓石如

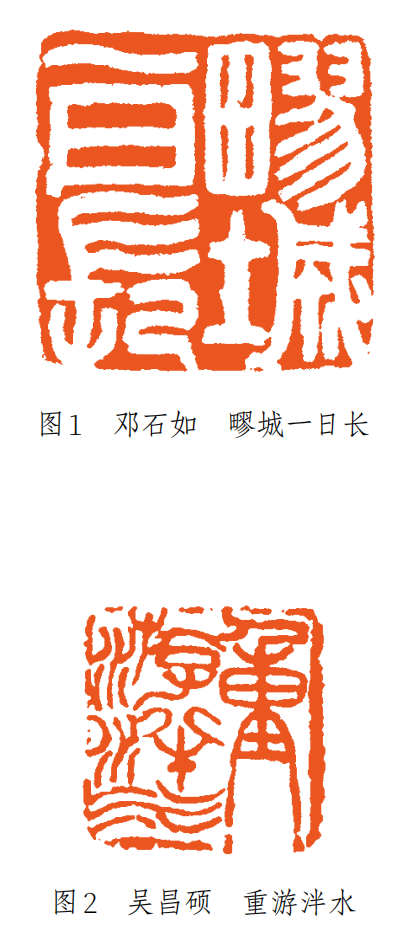

邓氏篆书在取法上融合篆隶,结构是求疏密开阖,用笔以隶法入篆,中侧互见,创造了迥异于“二李”的新风格。继邓石如之后能自成一家者不乏其人,如吴熙载师承邓氏,而在邓氏篆书之“实”中稍加虚灵,更见纯熟;徐三庚进一步夸张了邓氏篆书的疏密对比之美,以流动飘逸如吴带当风的篆书点画自创一格;赵之谦继承邓氏融合秦汉的思想和杀锋用笔的技巧,能于方劲严整之中见秀姿,出于蓝而胜于蓝。晚清一位集大成而有创造者是吴昌硕,他的篆书以《石鼓文》为素材,以邓氏小篆为基本体势,加强邓氏使用长锋羊毫作书而产生的笔力苍厚之感,使点画具有金文意味,其篆书结构左低右高,峻拔一角以取势,这是将行草书意味引进篆书的做法。从正到侧,可以说是一场从篆书文人化演进到篆书艺术化的变革,邓石如把隶意侧锋引进篆书而冲击了唯中锋说,但在篆书结构上仍是如“鲁庙之器”1般的中正之势,打破篆书结构的正势是由吴昌硕完成的,从邓到吴经过一百多年,才完成篆书从用笔到结构打破“二李”之正而走向篆法结构正侧变化的过程。篆书艺术经过依附于古文字实用性的阶段,又经过带有很大“工艺性”色彩的“二李”阶,终于走上以追求笔墨变化和结构变化为特点的艺术之路。当然,“二李”篆书风格仍存在,但只是作为众多风格形式之一而不再具“正宗”位置。

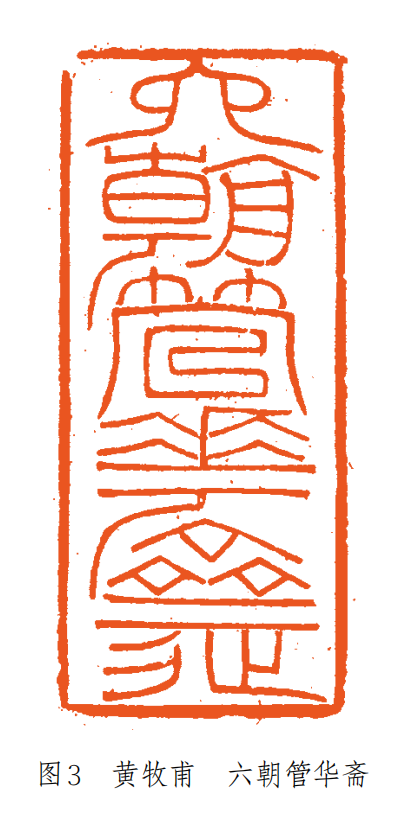

吴昌硕专学石鼓文数十年,他是从艺术创作的角度去学习石鼓文,把石鼓原型作为素材,字势不受原帖所囿,大胆变化出新,用笔也不被石刻所缚,得凝练遒劲之妙。字势融入邓石如篆书的修长体势,结构加强疏密对比,又融入行草书意,抑左扬右,峻拔一角,通过字的欹侧变化表现出势态之美。其用笔可以说是受邓石如以隶法入篆的启示,而以金文写石鼓文,苍厚古拙,从字势到笔意形成自己独特的篆书样式,对当代篆书创作产生了极大影响。

大凡书法创新者,其作品多脱出众人的审美习惯性,故也就易招致种种议论。对吴昌硕写石鼓文的不同评论,究其原因,是各自站在不同审美立场和评判角度。从邓石如到吴昌硕完成了一场篆书的艺术革命,其核心是打破篆书“中正冲和”这四个字。从李斯秦篆到李阳冰的唐篆,形成一套篆书工艺化的“二李”模式,并被后人奉为入手学篆的不二法门,其点画必须中正圆融,婉转匀停,起止不见笔锋,转折“都无角节”2,“令笔心常在画中行”3,其结构如“鲁庙之器”,中正不欹,舒和整饬,其审美理想是“不激不厉而风规自远”4,求“中正冲和”之气。邓石如首先打破了这个模式,以隶法用笔之侧势入篆,化圆为方,打破了小篆单一的线条,而以转折提捺的丰富变化代之,其结构讲求“疏处可走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出”5,以疏密对比的变化之美打破了中正冲和之美。但邓氏篆书尽管疏密聚散,其体势基本保持端正,未敢侧,一直到吴昌硕笔下的石鼓文,字势开始变正为侧。从用笔到结构由正及侧的变化,经过从邓石如到吴昌硕这一百年时间完成,这是篆书创作从审美观念到技法与形式对传统文人习惯定式的突破。

站在传统的“中正冲和”审美观这个立场上,自然会不能容忍吴昌硕的“略无含蓄,村气满纸”6,自然会对吴氏“常露尖锋”“行笔骜磔”不以为然,会认为吴昌硕“流毒匪浅”“篆法扫地尽矣”7。历史上,士夫文人对颜真卿的一些讽讥与这些对吴昌硕的评论又何其相似:“真卿之书有楷法而无佳处,正如叉手并脚田舍汉耳。”8(李后主语)“大抵颜柳挑剔,为后世丑怪恶札之祖,从此古法荡无遗矣。”9(米芾语)书法发展中在某一个具体问题上,有时会出现一种奇妙的轮回,从对颜真卿的讽讥到对吴昌硕的不以为然便是一例。从邓石如到吴昌硕的篆书创作,所关注的中心是艺术形式的出新,而解脱文人习惯审美定式的桎梏,突出书法艺术形式效果是近代艺术从技法到观念的突破,我们应以这个基本评价去对待吴昌硕的石鼓文艺术。当然,吴昌硕的石鼓文表现着较强的艺术个性,而从另一面去看,也会有积习伴生而存,如吴昌硕笔下苍厚古拙,相对来说有评其作有“黑气”,缺乏虚灵之趣;吴氏数十年攻石鼓文,可谓专精于一,但相对来说,沿着一条日趋娴熟的路子走下去,或为一种模式所缚;另外由于长期沿习惯写下去,在字的结构上也出现有失六书的笔误。吴昌硕所书石鼓文创作的这些负面我们应该看到并引以为戒,但我们要站在肯定其艺术创造性这个立场上,而不是去否定他。

元明清文人篆刻的创作观奠定了以汉印为典型的篆刻艺术审美定式,明晰了篆刻艺术语言由篆法、刀法、章法诸方面构成,探索以流派为特点的各种技法程式,其功不可没。但篆刻宗法汉式又不无局限性,篆刻创作依傍于平稳的汉印形制与斑驳烂铜所造成的点画质感,使之很大程度上既与书法之美脱节,又与汉式之外的形式之美无缘,以邓石如为代表的清中、晚期印人开始对汉印模式进行突破,把书法之美带进印面之上。邓氏以前的印人,其篆书风格在印面中几乎得不到反映,邓氏及后来的印人篆书个性在篆刻中得以充分展示,成为篆刻风格形成的重要基础。中、晚清印人印外求印、印从书出的艺术革命,是对单纯印法汉式的突破。各种特点的书法入印,其他古器物对篆刻创作形式的影响,淡化了汉印所特有的那种金石意味而加强了印面美术性的表现效果,邓石如开始以侧势之笔作篆,以小篆(未经过印面形式“改造”的书法)入印,吴昌硕把具有侧欹之形的篆书入印,齐白石印面出现斜向线条,黄士陵用圆弧线条对印面进行分割等等,这是具美术性的手法对汉式平直排叠基调的破坏,可以说为当今篆刻出新埋下了伏笔。齐白石对刀法表现性的重视对于邓石如、赵之谦来说又是一种突破,是对印面表现力的强化。

二、吴昌硕与黄士陵

黄士陵与吴昌硕是晚清时期双峰并峙的篆刻艺术家,黄士陵比吴昌硕晚生5年,而早殁19年,二人可以说是生活在同一历史时期,二人的师承源头也大概是一致的,都是从浙派入手,后师法邓石如、吴让之、赵之谦等,但其作品风格却迥然不同,可以说是同源而异派,共树而分条。

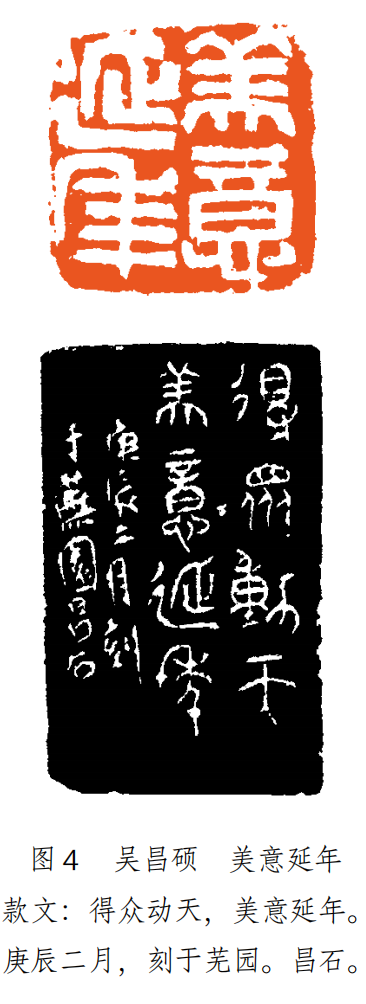

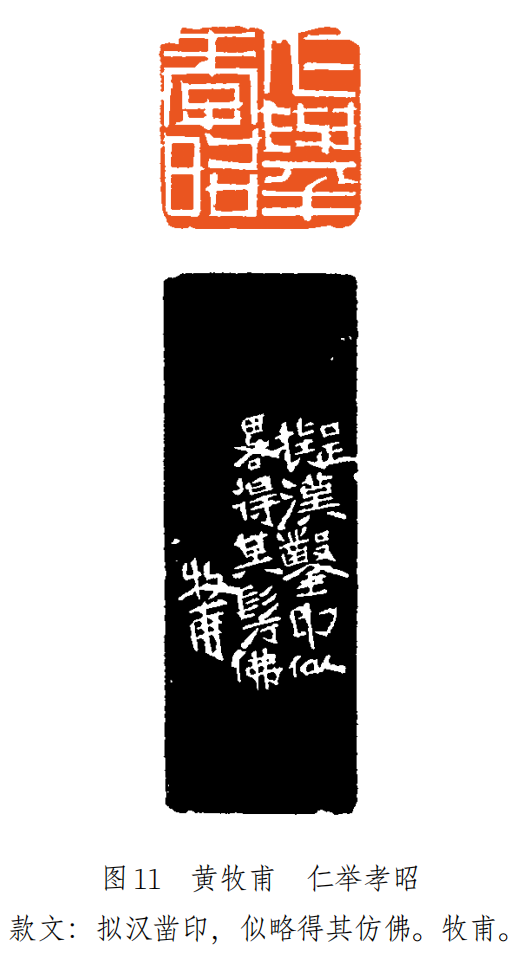

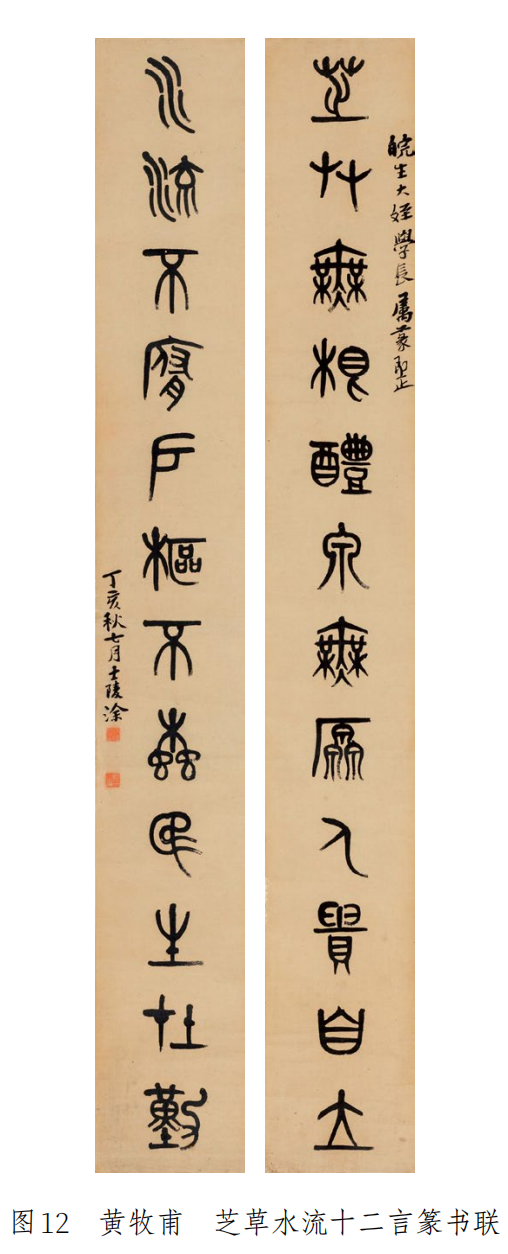

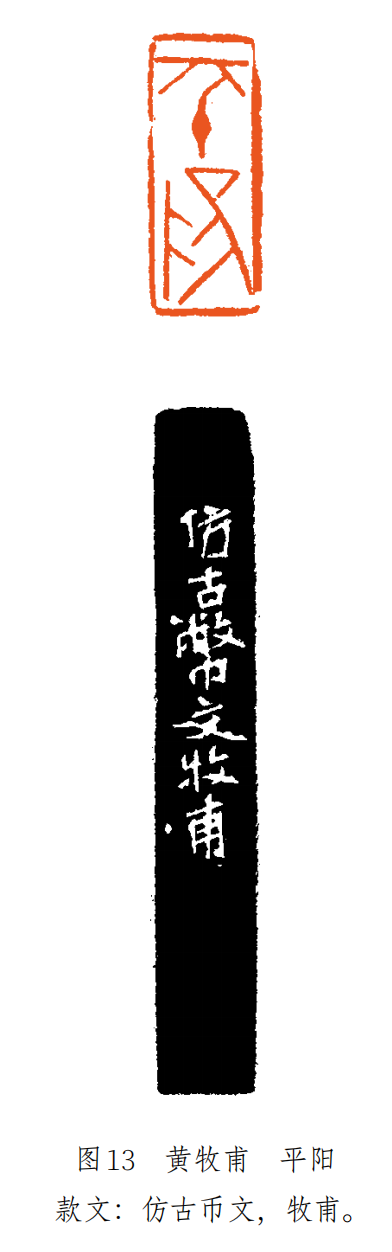

如果说吴昌硕的篆书风格对其篆刻风格的形成具有重要的作用,那么黄牧甫的篆刻风格对其篆书风格的形成则有着重要的作用力。黄牧甫篆刻名满天下,而书名被印名所掩盖,黄牧甫是践行印从书出、书从印入的典型者、杰出者。他的篆书由小篆及金文,又将二者融会形成自己的独特风格,但同时也明显受到入印篆法的影响,方形印面对入印文字的改造变化深深影响着黄牧甫的篆书,形方而意圆是其篆书的明显特点,只不过解脱方寸印面的束缚之后,黄牧甫的篆书显得更为自然从容,比入印篆法少了许多刻意的安排与用心的装饰。

从吴、黄二人的从艺经历及作品中反映出对古文字的取法与创变来看,文字学方面下的功夫黄牧甫应高于吴昌硕。黄牧甫一生两度到广州,在广雅书局从事金石书法的校勘出版工作,期间又到北京国子监学习,与吴大澂等许多金石文字专家有过长期深入的交往,过眼大量的古器物,包括许多青铜器及玺印原件,亲手拓制古器物上的文字,用原印钤拓印谱,在吴大澂作《说文古籀补》后,黄牧甫又作《续说文古籀补》。长年浸淫在吉金乐石之中,可谓“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”。作为一个书法篆刻家,能有机会如此深入亲近古文字,亲自过手寓目大量古器物原件,致力于研究校勘古文字者,只有黄牧甫一人。在他的书法篆刻作品中,对古文字取法与创变的广度与深度,要远远高于吴昌硕。如果把古文字的取法与变化比作音乐中的谱曲,而将利用古文字强化在书法篆刻创作中的表现性比作演奏演唱的话,那么黄牧甫之长在于前者,他对古文字的撷取更为广泛,变化更为丰富,而吴昌硕在于后者,善于用具有强烈感染力的笔墨表现营造金石文字中的自然与醇古之意。

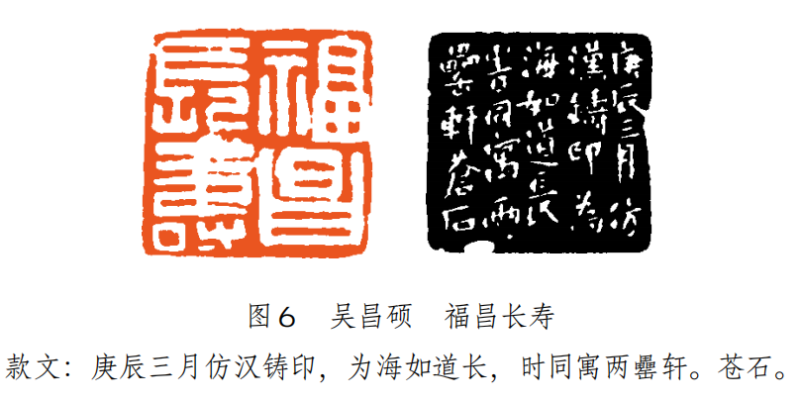

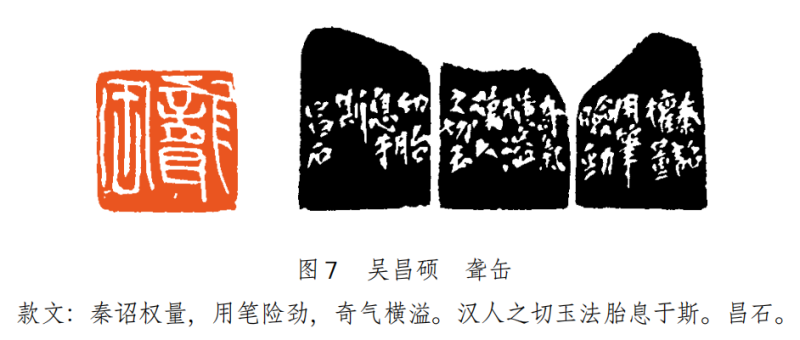

如果说黄士陵对古代金石文字的取用比吴昌硕更为广泛一些,那么吴昌硕对古代印式的借鉴和利用要显得更为密切和深入。对高古浑穆的崇尚是吴昌硕入印篆法的审美思想基础,这在吴昌硕的边款中时时有所表白。可以看出,吴昌硕崇尚宽厚、朴茂、大度之美,而不尚奇巧,尽管吴昌硕的作品形式对视觉有较强的冲击力,其风格最具感染力,他在精神上仍是追求冲和之美,儒家的审美观仍在他的创作中起作用。吴昌硕入印篆法的来源有二,一是来源于自家富有个性的篆书以及传世的各种金石文字,二是来源于古代各个时期各种印式的印章,也就是来源于印外和印内两方面。影响吴昌硕篆刻效果的也有两方面,一是其追求高古浑穆的审美思想,二是其独具特点的刀法及印面效果制作法,二者一为观念,一为技术。

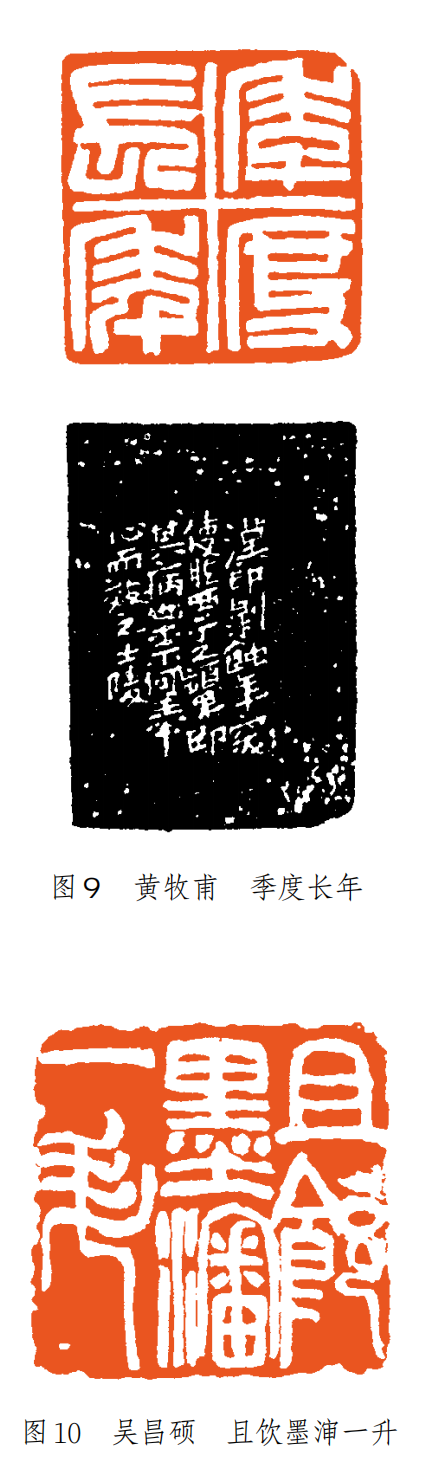

黄士陵不管对印内或印外的汲取,对点画美总是从既定的审美角度去解读古人和变法古人。“季度长年”边款:“汉印剥蚀,年深使然,西子之颦,即其病也,奈何捧心而效之……”10这是他对汉印点画美的解读;“伯翏”印款:“仿秦诏之秀劲者……”11这是他对金石文字中点画美的定向选择;爽健、酣畅、光洁是他用刀的基本特色。但由于他早年曾师法浙派和邓派的刻法,冲刀、切刀都曾有过实践,有着娴熟和变化丰富的技法基础,尤其是吴让之冲中带有披削,使点画爽健而润泽的特点对他有着影响,使黄士陵用刀特点以畅酣的长冲刀为主,腕下指端又不乏微妙的变化,爽健光洁的基调之中具有润泽与文雅。黄士陵的这种刀法特点,反过来又影响到他对篆法的选择和改造变化方式,其基本的审美取向在于雅和趣,而不在于“古”。

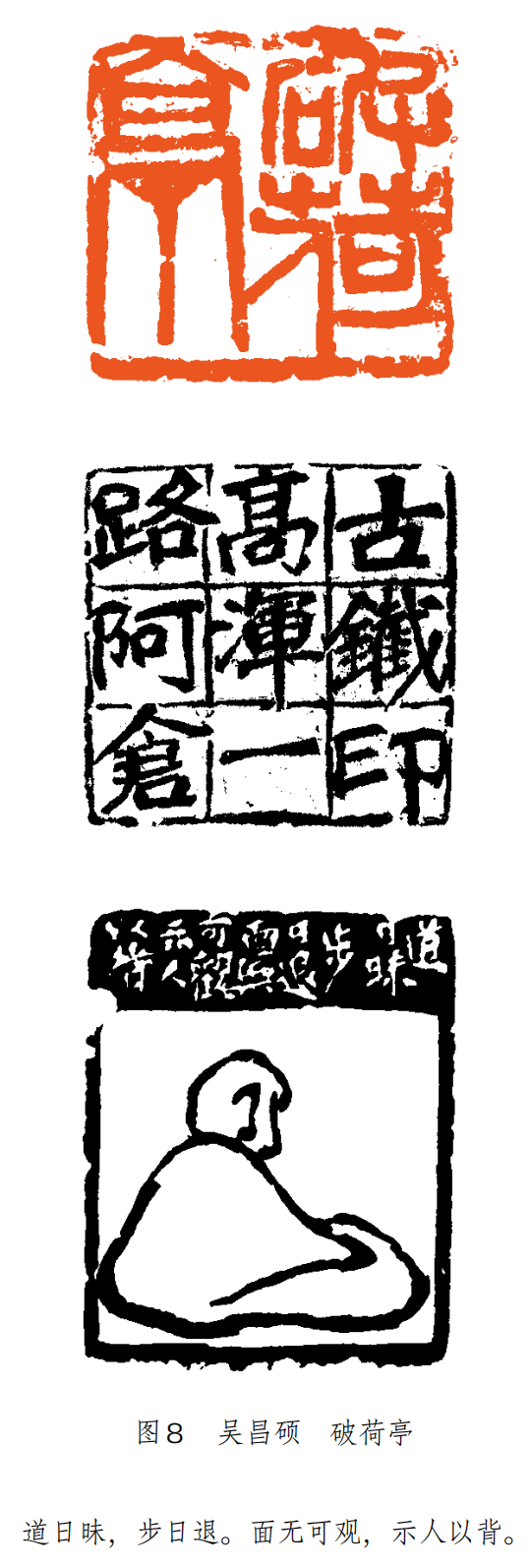

黄士陵毕竟是清末的一位文人艺术家,尽管他不株守成法定式,在艺术美的道路上去发展,但他始终自觉或不自觉地使作品表现出清雅的文人意味。这种洁净清雅的审美品格是黄士陵篆刻的基本特点,是他的个性,但如果我们换一个角度去看,也可以认为是一种制约。比如他的用刀虽然爽健之中也不乏变化,但总的看来是单纯的,他印中线的表现力可比作一把二胡,而不是一架钢琴,虽具有音质特色,但其音域并不宽广,所以其表现力不能说没有一定局限。他追求无一印不完整、无一刀不光洁的效果,相对来说排除了线条的涩势之美、斑驳之美、印面的缺之美、朦胧之美。在技法上,他只用“刻”而排除了一切“做”,那么在作品表现上也只有“刻”的痕迹而没有用“做”的手段达到丰富的效果。黄士陵用相对单纯的线条表现广泛取材的字法和形式动人的章法,是其长也是其短。我们仍可用器乐做比喻,黄士陵创作了一首内涵十分丰富的乐章,但他演奏起来,只用了一管笛子,只有旋律与节奏的抑扬顿挫变化,而没有和声去烘托气氛。这方面,吴昌硕就显得不那么拘泥,他除了用丰富的刀法去“刻”之外,同时采用非刀法的技巧如击、凿、削、磨、锉等去营造作品的气氛。当然吴、黄两家出于不同的审美追求才各自选择了达到自己创作理想的相应技法,自不能厚此而薄彼。黄与吴的印作比较起来,可以说黄的印中少了几分金石意味而多了几分美术意味,在章法形式上黄的作品更靠近当代一些,但在表现手段上黄仍保持着文人的优雅风度。

在审美倾向上,黄牧甫的篆书与篆刻中的点画有着共同的质感,如果说吴昌硕书法篆刻的点画表现着石刻与古陶的斑驳厚朴,那么黄牧甫的书与印则表现着凿金镂玉般的爽健与清雅。他的篆书由吴让之走向金文,并将变化丰富的金文“雅化”,将金文的结构在体势上统一化、秩序化、装饰化,形成自家篆书独特的形式与技法。黄牧甫所写金文用笔仍受小篆的影响,虽比起小篆来略显厚重,但一笔笔写来,不刻意迟涩颤动,不为求所谓的金石气而破坏行笔的自然与自由,这与他篆刻中的刀法如出一辙。在审美上他受赵之谦的影响。黄牧甫的篆书由小篆而及金文,其中明显看到从杨沂孙到吴大澂这一路篆书风格的影响。吴大澂所写金文是经过文人“雅化”的美,这种美也是那一时期许多书家笔下的共性,这种“时风”对黄牧甫篆书影响至深,他所写的金文表现出小篆的秩序感及装饰之美,表现出那一时期的文人雅趣,而改变了原生态金文的那种自然朴厚的本色。

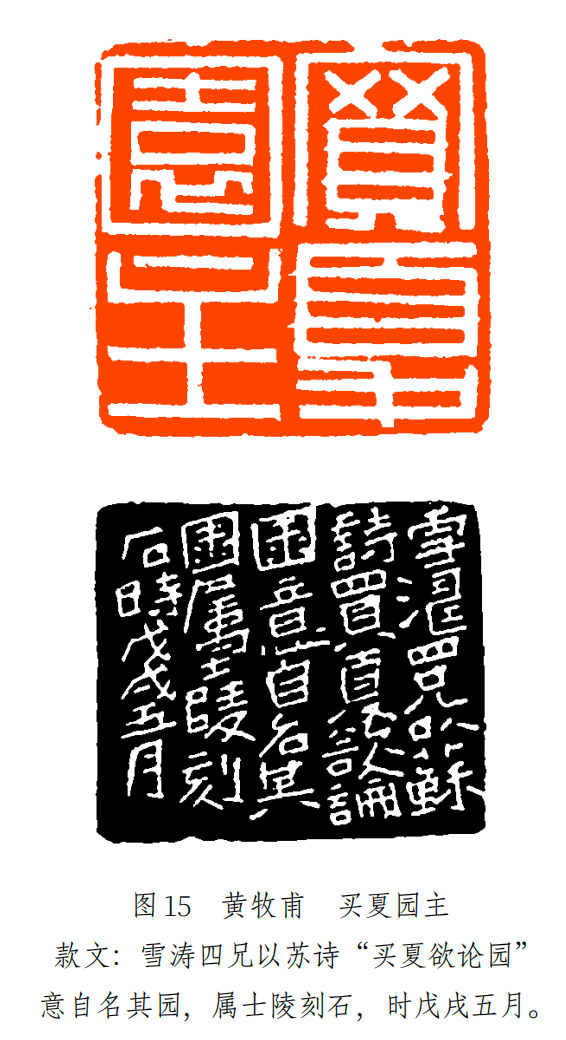

清代中期,篆刻艺术在“印宗秦汉”的理念之外又表现出“印从书出”“印外求印”的理念。这种理念从邓石如开始,而在创作中集大成者要数晚清的赵之谦和黄士陵。赵、黄两家的篆刻形式非常丰富,这种丰富性并不是依赖于其刀法的多变,相对来说,这两家作品中的刀法是比较单一的,并且这两位篆刻家都反对用非刀法的手段来制造印面效果以求金石之气。黄士陵在“欧阳耘印”边款中说道:“赵益甫(赵之谦)仿汉,无一印不完整,而古气穆然,何其神也!”12从中可以看出赵、黄二人印中表现出的“古气穆然”主要是通过篆法之古而不是通过刀与石的剥落古貌来实现的。他们的印面丰富多变,主要依赖于印从书出,从历代金石文字中寻求篆刻创作的文字素材,从而使作品变化万千而不失古意,为后世的篆刻树立了一种典范。

以丁敬为首的浙派篆刻,其流派划分的重要标志是其刀法。用刀具有明显特征,有别于文、何等前辈印人用切刀去表现汉印线条的质感,是浙派的创造,但浙派的创作观念与前辈印人并无多大区别,宗法汉式仍是浙派坚定不移的信条。考察浙派诸家的创作,尤其是白文印,从章法到字法基本上是模仿汉印。单纯宗法汉式的创作直到邓石如开始了变化(当然还有程邃作前奏)。邓石如以前的印人,其篆书风格在印面几乎得不到反映,而自邓石如始,后来者如徐三庚、吴让之、赵之谦、吴昌硕等,篆书个性在篆刻中得以充分发扬,成为篆刻风格形成的重要基础。书法对汉印形式的冲击,使创作观从单纯的宗法汉式转向印从书出。不但如此,解脱汉印模式束缚之后,印人们开始把一切能够取用的印外之美转化入印面,其中一位印外求印的集大成者是赵之谦。黄士陵直接师承的是赵之谦与吴熙载两家,那么在创作观念上他也是继承了他们印外求印和印从书出的主张,不局限于汉印模式。这种开放性的创作思想为黄氏篆刻艺术的创造开辟了一个广阔的前景,是黄氏能在明清两代流派纷呈之中,在古与今的交替之时独树一帜的根本原因所在。

黄士陵的学生李尹桑曾评说:“悲庵(赵之谦)之学在贞石,黟山之学在吉金;悲庵之功秦汉以下,黟山之功在三代以上。”13赵之谦与黄士陵都是“印从书出”的薪传者,李尹桑把赵、黄两家篆刻用字取材的侧重之处及字法的形式特点作以比较,提出以上看法,虽非绝对如此,但二者相比较之下,确实是抓到了主要特点。二者“之学”,应指其入印所取的文字原型,赵以石刻为多,黄以金文为多。有争议者在后两句“之功”处。马国权先生认为:“他(黄士陵)得之金文特多,但主要在秦汉,而不在商周。因此,说他只在吉金一方面,或三代以上的吉金方面,似乎都未见其全。”14这话是符合实际的。但我们如果把“之功”不理解为二者入印文字的取材出处,而从秦汉以下与三代以上金石文字的审美特点这个角度看赵、吴两家入印篆法,就会发现李尹桑的说法也是有道理的。汉代篆、隶的主要特点是点画平直,线与线之间排叠平行而均衡,这个特点在汉印中体现得最为明显。赵之谦的篆刻作品尽管形式变化丰富,但他基本上没有跳出汉人的篆法习惯,没有破坏线与线之间的排叠均衡。而黄士陵印面的篆法却有许多脱出了汉式的模铸,为印面布白需要,打破线条之间的排叠均衡,所以他的入印字形看似方正的汉篆形象,细体会其中有“三代以上”金文的布白特点。

黄牧甫与吴昌硕的书画篆刻风格相去甚远,但细分析其创作手法又是相同的。如吴昌硕写《石鼓文》,借用原帖篆法结构,以邓石如小篆体势变之,以金文厚朴凝重的点画出之,以行草书结构的错落欹侧化之,形成自己独特的作品面貌;而黄牧甫以小篆的秩序与装饰美来写金文,以方化的入印篆法来改造金文,以明快爽朗的用笔来替代金文斑驳烂铜的原貌,在朴素的古典之美中注入文人雅意与当代人的审美倾向,新旧融合,古今融合,塑造出自家的篆书与入印篆法独特的形式之美。吴、黄两家用同样的创作手法各自创变出不同的艺术风格,并且在创作实践中将理想的风格推向一个极致。

相对来说,吴昌硕既重章法的整体美,又重每个字篆法的独立完美,他不以破坏独立的篆法之美为代价去求章法之美,在这一点上,黄士陵、齐白石则往往以牺牲局部的篆法完美去求得整体的形式之美,因此就章法来讲,吴昌硕的篆刻更具古典性,而黄、齐两家更具现代性。吴昌硕厚朴的用刀及其印面效果制作的特殊手法是其篆法美的表现方式。吴昌硕用比较厚的钝刀,所谓的钝刀,当指其角度钝,从吴昌硕的印面看,点画虽然厚重,但刀锋笔意很清爽,说明他用的刀锋颖并不迟钝。为了求得作品的斑驳古貌,表现金石之气,吴昌硕往往不择手段,采用了许多非刀法的印面造残手法,由于其章法、篆法倾向于条理化,于是就靠刀法及其他技巧去打破条理而求“模糊”之美。用音乐作比喻,如果说吴昌硕印中的篆法结构及章法安排是主旋律,那么他是在利用“做印法”来制造印面的“和声”效果,从而使印面形成浓厚的篆刻气氛。比较起来,如果说在章法、篆法上黄、齐两家比吴昌硕更具现代艺术的感觉,那么就“做印法”来看,吴昌硕的技法及其观念则具有更多的现代艺术的特征。

我们对黄、吴两家的刀法特点进行比较。二者虽都得力于金石文字,但对其印面点画的质感细心体味,如果说从气息上赵之谦多得于“石”,而黄士陵则多得于“金”,似乎吴昌硕多得于“陶”。吴昌硕以钝刀直切追求粗服乱头的写意式点画,厚朴苍古,一如斑驳碑刻或古陶;黄士陵以薄刃冲刀,求明眸皓齿般的工笔式效果,爽朗雅健,一如凿金切玉之“光洁无伦”。吴寓灵秀于朴拙,黄寓平实于机巧。如果说吴印中的点画可以以书法中的“屋漏痕”作类比,则黄可以“折钗股”为喻。印面上,吴是大刀阔斧的写意,黄是精工细雕的工笔。而实际创作过程则不然,吴昌硕刻印讲究“做”效果,除使用变化丰富的用刀外,配合使用非刀法的手段制造效果去渲染印面写意气氛,可以不择手段去细心修饰,而黄士陵则一刀刀爽爽刻去,不重复,不修饰,不破残。……我们可以说吴昌硕用“工笔”的手段去求写意的效果,黄士陵用“写意”式的自然行刀刻出工笔的点画。吴昌硕的印面效果看去似妙手偶得,而实是精心理性的安排,而黄士陵的用刀看似精工细雕,谨小慎微,而实是游刃恢恢,在刀刀生发中见酣畅之情。

三、吴昌硕与齐白石

以吴昌硕的入印篆法与齐白石作比较:齐善于错杂,吴注重条理;齐意在张扬,吴重于内蕴;齐求气势之感,吴重韵味之厚。在吴昌硕的作品中,不管是用刀精细者或是表现粗犷者,其入印篆法都是安详凝重取静态。吴昌硕重内蕴深厚的古典韵致,而齐白石重外在的气势与形式的动人。

一种篆刻风格,当由其篆法、刀法、章法及做印之法共同构成,其中篆法一直被人们视为风格的基石,但刀法、做印之法与作者所习惯的印面构成形式都在起着综合作用。我们不可想象,吴昌硕风格的篆法用黄士陵或齐白石的刀法去完成,吴派印风中的篆法、刀法以及其做印手法是密不可分的。通过刀意传达笔意,运用做印法去烘托印面气氛,强化篆刻所特有的金石感。

齐白石比起赵之谦、黄士陵,可谓是篆刻中的大写意派,但齐白石是反对“做印法”的另一类代表。白石虽重视印面效果动人,但他依靠爽健、猛利的单刀去刻自然形成的一面挺拔、一面迸裂的点画,表现书法中具有特殊效果的笔意及印面痛快淋漓的气氛。他讲求创作过程中的痛快,不去斤斤计较细节,不用做印手法去制造印面效果。在这一点上,吴昌硕与齐白石不相同,吴除了采用具有特色的刀法之外,还运用了非刀法的印面效果制作手段,以追求印面整体的斑驳古貌。我称之为“作印法”。白石曾说刻印要“不为摹、作、削三字所害,虚掷精神”15,“余之(用刀)纯任自然,不敢妄作高古”16,就是说他不愿用做印的手法去追求貌似高古的假古董。白石有一首《题某生印存》诗并题解:“古今人于刻石只能蚀削,无知刻者,余故题此印存,以告来者:做摹蚀削可愁人,与世相违我辈能。快剑断蛟成死物,昆刀截玉露泥痕。世间事贵痛快,何况篆刻风雅事也。”17他认为刻印是痛快事,一刀刀爽爽刻去才能得痛快淋漓之妙,刻意做作、精工巧饰、模拟锈蚀皆有害创作情绪的宣泄,有害艺术的最高境界自然二字。

齐白石篆刻中篆法有这样几个特点:

其一,他入印的篆法是以汉印为本的,无论他学习浙派、学习赵之谦以及远绍汉印,取法《天发神谶碑》《三公山碑》等,都是在汉篆的范围之中,他的篆法以方为主调,篆书与隶书、楷书直接相通,这种特点篆法最为适合方寸印面。他的篆法的形质在于汉篆,其变化处及精神表现在于秦诏版权量篆之中,表现着天真、自然、本色而不假修饰。

其二,他印中的篆法与章法刀法有着高度的和谐统一,共同构成了齐白石独特的印风。篆刻中刀法的意识是从元代文人开始用石质印材自己动手刻印开始的。刀法的观念到了明代中期才确立。“刀法者,所以传笔法也”18(朱简)是其核心,然而明清流派印中的种种刀法模式,尤其是浙派的短碎切刀,其指向是表现古代烂铜印的点画质感,追求古厚凝重的金石之气。自齐白石始,开始了成熟而自成模式的新的刀法,其指向不是追求斑驳古貌和金石之气,而是以表现刀痕石趣,也就是表现刀与石的自然天趣为指向。齐白石为适应自己印中的刀法特征而形成了他印中的篆法特征,而齐白石印中的篆法也必须用他这种独具个性的用刀才能表现。齐白石利用篆法的错落斜正、纵横开合来分割方寸印面的空间,用单刀直冲来表现爽爽刀感和斑驳石趣,其篆法、章法、刀法共同构成了他具有强烈个性的作品风格,他并不意在追求金石古貌和表现种种传承的思想观念,而意在表现自然天趣。他的这种刀法在白文印中表现得最为突出,而朱文印的点画也是一边光洁,一边石花迸裂,是对白文点画的翻转。齐白石的篆法章法糅合为一,其着眼点不在于篆法的独立完美,而在于适合大章法的需要。

齐白石入印篆法的第三个特点是站在艺术创作的立场上来运用和变化篆法,而不是站在古文字学立场上来用篆。齐白石篆刻中的用字,常常是篆、隶、楷、简化字甚至是自造字、“错”字杂糅在一起,用自己的篆法风格使之统一,唯章法是用,唯艺术是用,唯我是用。他力求艺术形式的统一性,而不讲求古文字意义上的纯粹性。如果把书法篆刻家分为学者型和艺术家型两类,那么齐白石的用篆思想明显属于后者。

第四个特点,他篆刻中用篆的审美思想基础不是儒家的中和之美,并不把“不激不厉”“中正冲和”作为最高境界,而是属于邓石如的疏密对比、计白当黑的创作思想。他在印面上追求强烈的对比之美,使作品形成对视觉具有较强烈冲击力,齐白石将高古、文雅的秦汉古印赋以可亲可近的民俗色彩,从而使神秘的古代篆刻贴近时代,贴近生活。他的这种审美思想和作品形式使其创作远离文人的“雅”而贴近浅白通俗,远离古奥而贴近现代,不刻意追求内涵的深邃而求形式的动人与意象的开阔。

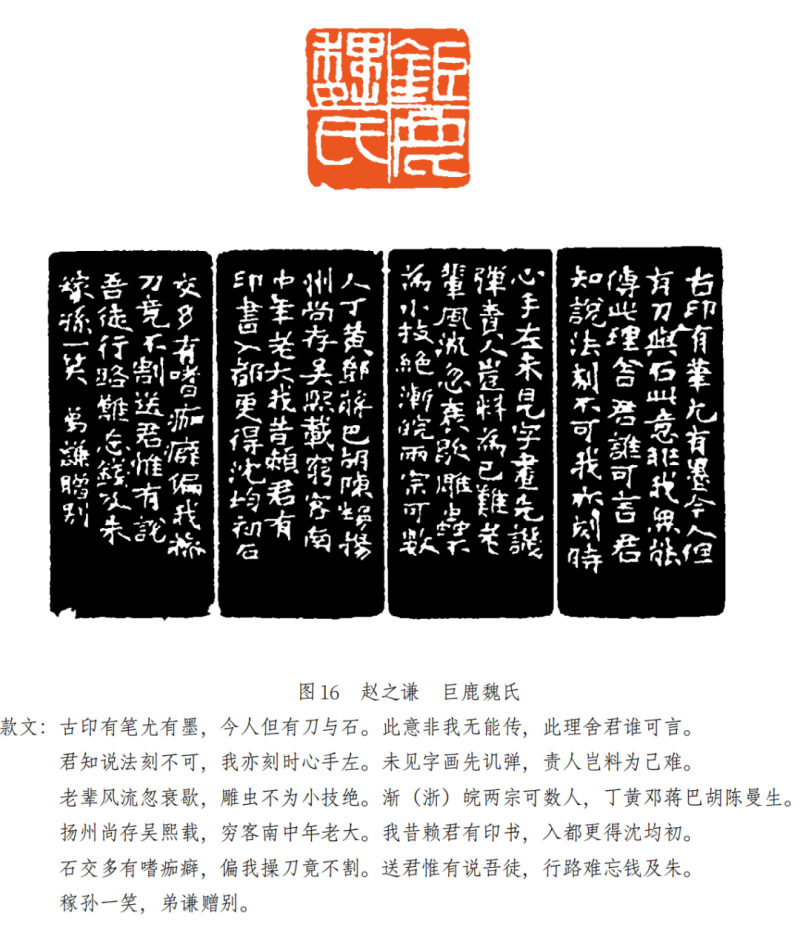

“纯任自然,不敢妄作高古”“不假汉人窠臼”19(齐白石跋印语),此正是秦汉精神的弘扬!赵之谦以“古人有笔尤有墨,今人但有刀与石”20来叹息人心之不古,其实此论不无偏颇。笔墨,是篆刻作品中线条的内涵美,而刀石则是篆刻中线条美的具体形质表现,没有刀石 ,笔墨也就无从谈起。当代篆刻并非无视笔墨,而是注重通过刀石来反映笔墨,加强作品的表现能力。把刀法置于篆刻诸要素的重要位置,是观念的进步。我们并不认为齐白石的刀法是表现力最强、最完善的,其可贵处在于他创作观念中把刀法摆在绝不逊于字法的地位。这种理念引导下的篆刻创作自然会与数百年来的明清流派印有很大不同。

我们可以把齐白石看作是明清文人篆刻与当代艺术家篆刻之间的分水岭,齐白石是现代篆刻的第一人。这并不是说齐白石的篆刻是现代最好的,而是说从齐白石开始创作观念、审美思想有了质的变化。他说:“刻印,其篆法别有天趣者,惟秦汉人。秦汉人有过人之处,全在不蠢,胆敢独造,故能超出千古。”21他对古人篆法的理解并没有停留在平正的摹印篆的形质上,而在于秦汉人胆敢独造的精神。他的刀法强化表现力,而不求含而不露的“雅”意,他的章法疏密开合具有绘画意,而不求中正冲和,他站在艺术创作的立场上对待篆刻,而不是站在以儒家思想为核心的文人立场。齐白石之后半个世纪的篆刻创作,基本上是沿着齐白石的创作思想发展变化的。但奇怪的是,半个世纪之间,径直效法齐白石篆刻面目的人竟没有几个能给人留下深刻印象的,个性化的齐白石篆刻,只可赏会而不可作为法式,径学齐白石作品面貌而不知变化者,正是对齐白石创作思想的悖离,要知道齐白石的篆刻精神是“胆敢独造”四个字。

我们研究、取法黄牧甫的书法篆刻,重在对其创作理念、创作方法的研究,研究他如何在广泛取用历史遗存的“书法素材”提炼出独立的艺术形式语言,而不必盲目地就范黄牧甫的作品面貌。任何艺术创作中的个性化表现,在其原创性的积极意义的另一面,往往也有一定的负面效应。如黄牧甫篆书广泛取法金文而变化成自己笔下的一种范式,其中“人工”胜于“天工”,虽流露着冰雪聪明、处处机巧,但又或多或少失去了醇古与自然。黄牧甫篆书的点画质感,欲在明快爽健的行笔中加入金文的厚重,但只是在形质上比小篆加粗而已,金文中内在的朴厚精神,金文中令人骋思无穷、具有“神秘色彩”的那种沉邃的内美,在黄牧甫篆书篆刻中或有表面化、平面化之嫌,虽然巧妙,但没有给人思维发散及审美联想的空间。艺术创作中,越是风格独特,对学习者的“模铸”力就越强大,吴昌硕之后,学石鼓文者大多未能跳出吴氏的风格牢笼。齐白石篆刻如天马行空,独来独往,而亦步亦趋于齐白石篆刻面孔而成功者寥寥,运用齐白石的创作理念,解脱其作品形质的桎梏,反而能别开生面。我们尊重、敬佩先贤,对于黄牧甫的书法篆刻,应作为后人的研究对象,而不必完作为崇拜的偶像。黄牧甫只活59岁,而吴昌硕活了83岁,齐白石活了93岁,比起吴、齐两家,黄牧甫书法篆刻以秀雅胜,而老辣纵横终逊一筹。我们取吴昌硕、齐白石60岁以前作品与黄牧甫作比较,黄牧甫似乎比吴、齐的作品更加早熟而毫不逊色。如天假黄士陵以大年,其成就不可限量。

前人在不断积累,风格在不断创立,形式在不断丰富,也给后来的创作者不断提出了更高的要求。邓、赵、吴、黄、齐一个又一个的山头,一个又一个的模式,既可作为后来者的依傍,同时又是一重重枷锁。文人篆刻所醉心的秦汉古风、金石书卷之气,给篆刻艺术发展规定了一条纵深而又狭隘的路子,使艺术形式无法在广度上发展丰富。随着人们对篆刻的审美日渐开阔,创作必须在形式上不断有所突破,才能保持不懈的生命力,于是印外取法的创作思想越来越重要了。

作者单位:郑州大学书法学院

来源 |《中国篆刻》2025年第2期