文/茅子良

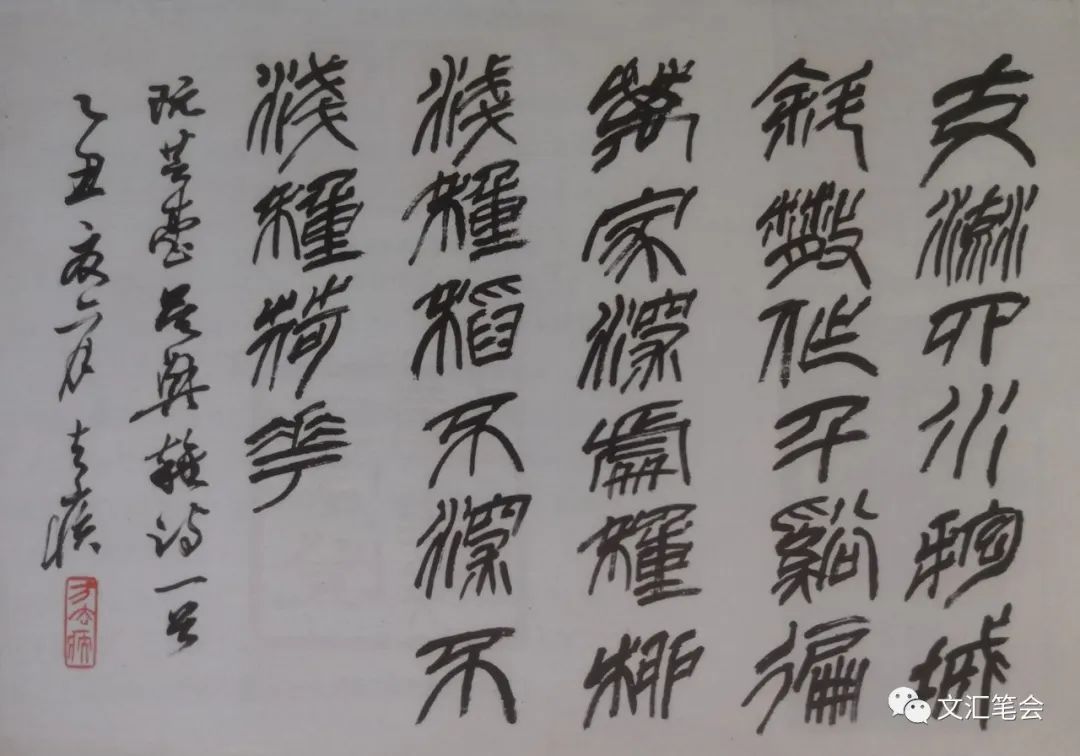

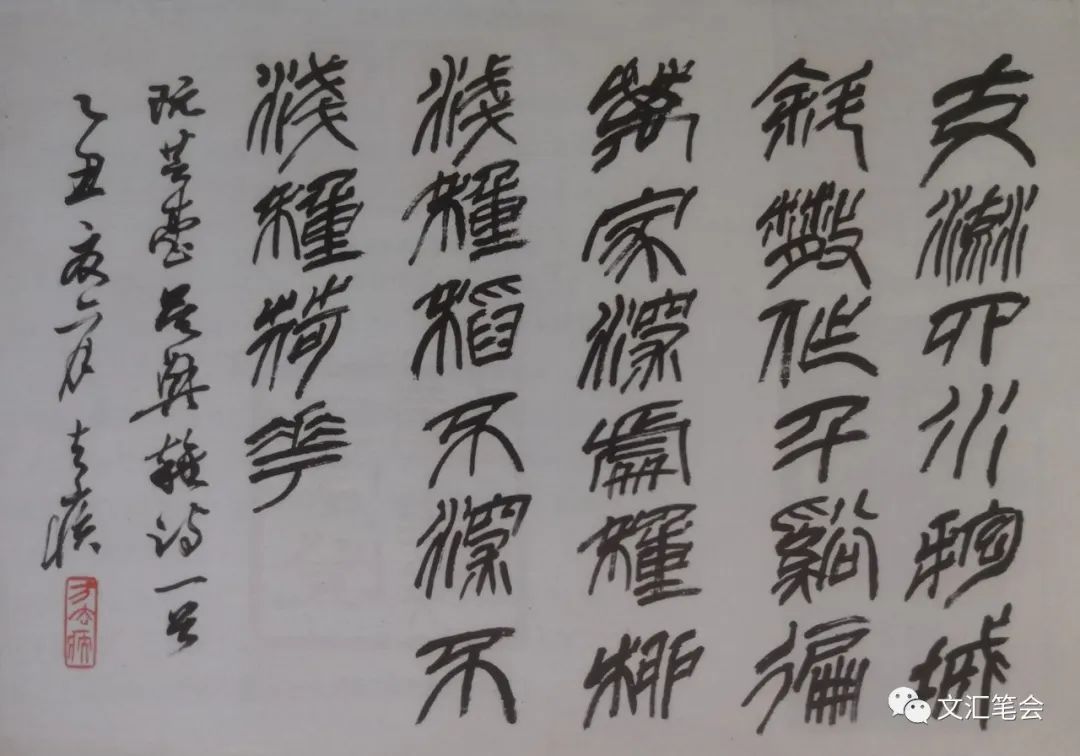

时光飞驰,今年正逢方去疾先生百年诞辰。20世纪中国印坛,可以说,方先生是巨擘之一,在篆刻创作、印章鉴定、印学研究、编著出版和培养新人诸多方面作有贡献,对中国篆刻界的影响颇为深远。方先生也是上海书画出版社、朵云轩的业务尖子,第一位评上“编审”正高职称的老专家。作为后辈晚学、单位同仁,在新冠疫情的当下,又逢炎炎盛夏,回忆怀念方先生,别有一番滋味。1960年,我考进上海出版学校读书。一进校门,见操场北边墙矗立有一块直幅校训牌:“认真作好出版工作——毛泽东”。我们60美术班同学读了两年书后,遵照校长、市出版局罗竹风代局长在全校师生大会上宣布的指示,十个人到衡山路237号朵云轩报到,开始了两年的实习生活,直到毕业工作。记得1963年9月1日,领导上让我们集中在康平路83号上课半年,有政治、语文、国画、书法、篆刻五门学科。方先生教篆刻、书法,两周一次轮流,时间半天。此前在威海卫路48号学校的书法课,是黄若舟、胡问遂老师教的,先后各一年。方先生按照领导意图,篆刻课重在实践,不讲印学史论。主要教我们怎么临摹古印镌刻石章,以毛笔写墨稿、水印上石刻字,蘸印泥钤印记以及如何小心修整。每次布置作业,下次上课先讲评,做点示范,分别辅导。然后教我们初步识点篆字、试行创作,要求入印文字准确规范不要错,并逐步学会欣赏篆法、字法、章法、刀法及其合成的篆刻之美,以期引起兴趣并有利未来的工作。他强调,最好学秦汉古印,以原打印稿临习为好,印刷品次之。为此,他从亲友处,将秦汉铜印、赵之谦原石各钤十余方,上课时分发每人各二页作范本。由于上一学年,我等三个同学在刻版组学刻字画印版,临习刻章有利于识记篆字等,就渐渐产生了兴趣。方先生还示范了如何刻拓边款,更教导我们说:一桶水平稳,半桶水晃荡,做人做学问,一定要扎实,低调为好。这些对于我们后来从事编辑审稿工作、如何做人大有裨益。方去疾篆书阮元《吴兴杂诗》:交流四水抱城斜,散作千溪遍万家。深处种柳(菱)浅种稻,不深不浅种荷花。

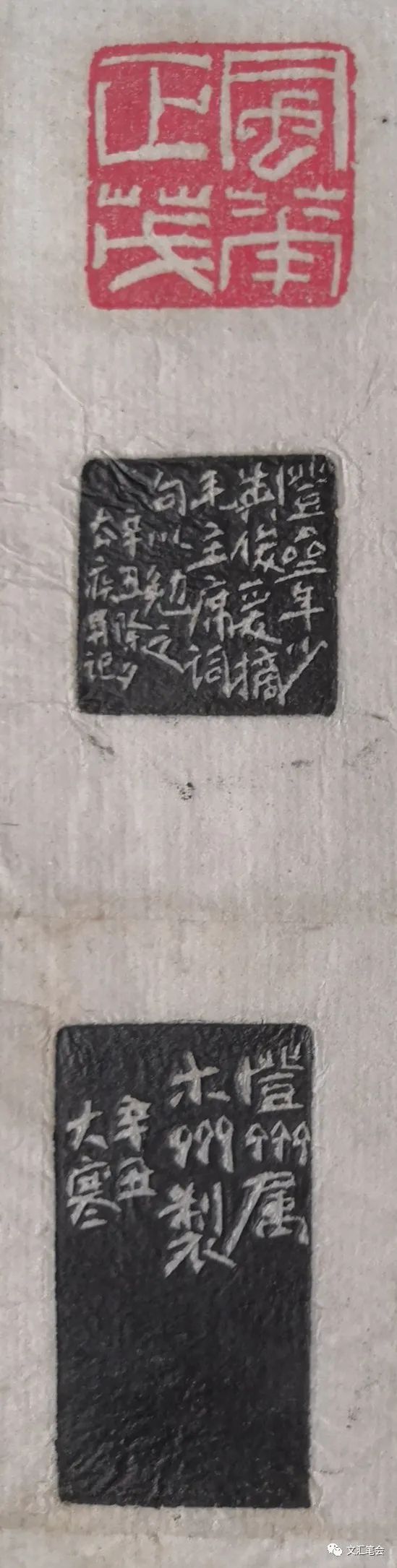

方先生还关照我们,刻章时有石屑石粉,不要用嘴吹气,不卫生,吸到鼻腔、肺里不好,可用左手轻抹,落到桌面,刻完一起处理。近年读《上海风采》2017年第10期刊方艾《我见到的篆刻大师陈巨来》一文,记老人在狭小的房间,暗淡灯光下,一丝不苟地刻章,“他刻一刀,吹口气,把石屑吹掉,再用力刻下去”。可见大家各有各法,习惯使然,只是综合来看,方先生所教较为适宜。方先生平时比较喜欢打乒乓球。1961年4月,中国首次荣获世界乒乓球锦标赛男子团体冠军,电台广播传来喜讯,全国人民精神振奋,方先生也很激动,连夜创作了“夺取世界冠军”朱文印,连同边款发表于《新民晚报》表示祝贺。那时我在校外购阅报纸,常读到“方去疾刻”的作品,所以先知其大名,到了朵云轩才得以拜识,还获知他在单位用名“方之木”。“文革”前,南京东路门市部、业务部同事,不定期会接到通知,到衡山路总部参加职工大会等活动,或听文件传达,或听业务讲座,白天晚上都有的。开会前有间歇,先到者往往在休息室打打乒乓球。一次,方先生与刻版组的蒋敏(后为国家级木版水印非遗传承人,1941一2021)抢险球“交战”时,发生了意外。下班回到汉口路家,没有师长辈架子的方先生觉得过意不去,特地奏刀刻了一方“蒋敏”白文印(下图),并二面边款,赠送给蒋敏。款文上说:“今日午后,蒋敏同志挥拍救险球,竟与余所吸纸烟相撞,致左颊小受创伤,归后亟作此石,聊为慰问之意。去疾记事,一九五六年十二月廿三日。” (“五六”当为“六五”)

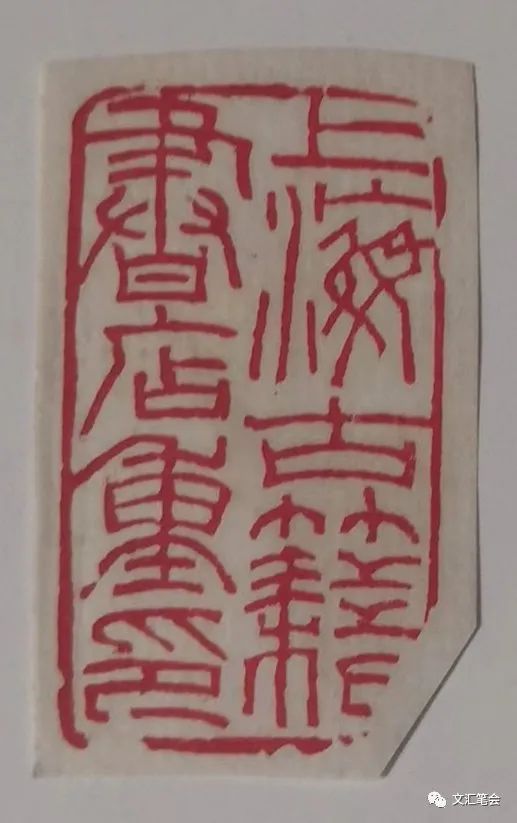

方先生如此情义,我很感动,曾将这方寿山石章借来钤印拓款,留作学习资料。此后较多接触过程中,以及他在退休后,托我在医务室代领治高血压药物等送到岳阳路他家,交谈中往往会提及“堂兄”方介堪、“家兄”方节庵。他感念两位的敬业、指导和身体力行,感念“堂兄”1926年携“家兄”从温州来到上海谋生,后来设立宣和印社,所制“节庵印泥”颇享时誉,经过诸多努力,也才有了自己的今天。1951年6月节庵不幸病故,阿嫂成为负责人,方先生为业务主持人。他继承遗志,将节庵尚未辑全的《晚清四大家印谱》四卷本,并辑节庵所集66方印章成《节庵印泥印辑》,于1953年全部完竣,特刻楷书朱文印钤于扉页,印文为“附节庵印泥印辑一卷纪念本社主人方节庵先生”。1922年3月12日,方先生生于浙江永嘉(今温州),祖籍泰顺。原名文俊,改名策,字正孚,更名超,字超北;又改名㾀,字去疾,并以此行。亦名之木,别署木斋、木翁、木叟。兄弟五人中排行四,遂有笔名四郎;因姓方,取号阿方、老四角、四角亭长,连室名也取四角亭、四角斋、四角草堂。晚年寓居岳阳路,室号宋玺斋、岳阳书楼。方先生八岁丧父,1935年5月赴上海定居三马路(今汉口路广西北路西首)701号,此即宣和印社,从学徒做起。师友多、资料多,钻研刻印,学习鉴定,还师从张石园学画山水。近年获知1940年、1947年已订有《方去疾篆刻润例》,对外接件刻石章,还能制作象牙章、牛角章、黄杨木章、金银铜章,是个印坛多面手。1947年春,方先生成为西泠印社年轻社员。出道早,不断有作品问世,1948年版《中国美术年鉴》刊有他的小传、头像和印稿。1956年,方先生以上海宣和印社名义钤拓刊行中国金石篆刻研究社集体创作的我国首部《鲁迅笔名印谱》。1957年12月进荣宝斋(属上海图书发行公司分管)收购组工作,1960年11月并入朵云轩继续老本行。1964年春调往康平路的编辑组,所编《吴昌硕篆刻选辑》于1965年12月开创了朵云轩出版印谱的先例。1966年8月朵云轩改名上海东方红书画社,1972年元旦改名上海书画社,1978年元旦改名上海书画出版社,同时沿用朵云轩名号。1971年年底前,社方致函十余位著名书法家,征集社名书件,不署名,陈列于门市部二楼,经无记名投票评比,方先生所书“上海书画社”获得好评,一举中的。非常巧合,方先生主编兼责任编辑的《新印谱》等书,版权页用其书写体“上海书画社出版”;改为出版社,仅将“出版”两字移“社”字之前,即为题写的社名。《新印谱》三种,先后于1972、1973、1975年出版,还有《书法刻印》二种,均以简体字入印,当时文化图书业萧条,“干旱中及时雨”,受到读者欢迎。客观上,抢救了海上印坛的篆刻创作队伍,培养了新人新秀,为改革开放新时期篆刻事业的发展奠定了坚实的人才基础,意义重大。今天活跃在上海印坛的不少篆刻名家,当年都受到公认为“教父”的方先生之教诲或指导。其中有的早在1962年夏天,已参加上海中国书法篆刻研究会(今上海书协最早前身)在市青年宫开办、方先生做任课老师的篆刻培训班。当年每周上一次课,三个月为期,最早初级班,接着中级班。我们大家都深深感受到,方先生指出习作问题,一语中的,而且一无架子,从不以大师自居。他做事向来沉稳,不事张扬,如和风细雨,润物无声。新时期的改革开放,更激活了方先生的工作热情。他在《书法》杂志发表文章外,推出玺印篆刻专栏,连续以图文推介历代名家名作,宣扬中国传统艺术。先后编有《汪关印谱》《现代篆刻选辑》6种、《晚清六家印谱》5种(署名“本社编”,徐三庚一种因患病和收集不易未果)等书。还和新民晚报社来书画社工作的吴崇文老编辑,因年龄相近,喜欢吸雪茄烟,说话投缘,曾合编《朵云轩金石书画》《名胜书艺》各二辑。1966年的选题《上海博物馆藏印选》,也在十三年后经方先生编辑得以落实出版。1981年,为朵云轩的藏印审定编次、出口日本东方书店的原拓本2种,即《吴昌硕印存》《齐白石印存》,开启了朵云轩培养新人钤拓印谱的新途径。书法方面,方先生最初编有《唐人摹兰亭序墨迹三种》、《王羲之传本墨迹选》、《唐孙过庭书谱墨迹》(补全本加释文)、《秦铭刻文字选》等经典性图书。以上这些,在当时领全国风气之先,得到了海内外广大读者的喜爱,书画社的品牌影响力也不断扩大了。方先生对社里的公益事项,一向不讲条件,全力支持。以我所知,1965年前后,朵云轩木版水印复制部队画家的现代题材作品,画幅相对大些,署款印章也要大点,方先生先后为好几位解放军作者精心治印。我收集的印稿有 “罗祺”(朱)、“罗祺”(白)、“罗祺之印”(朱),“ 梅 ”(白)“子雨”(朱)两面印、“梅肖青”(白)、“肖青”(朱),“杨胜荣”(白)等。

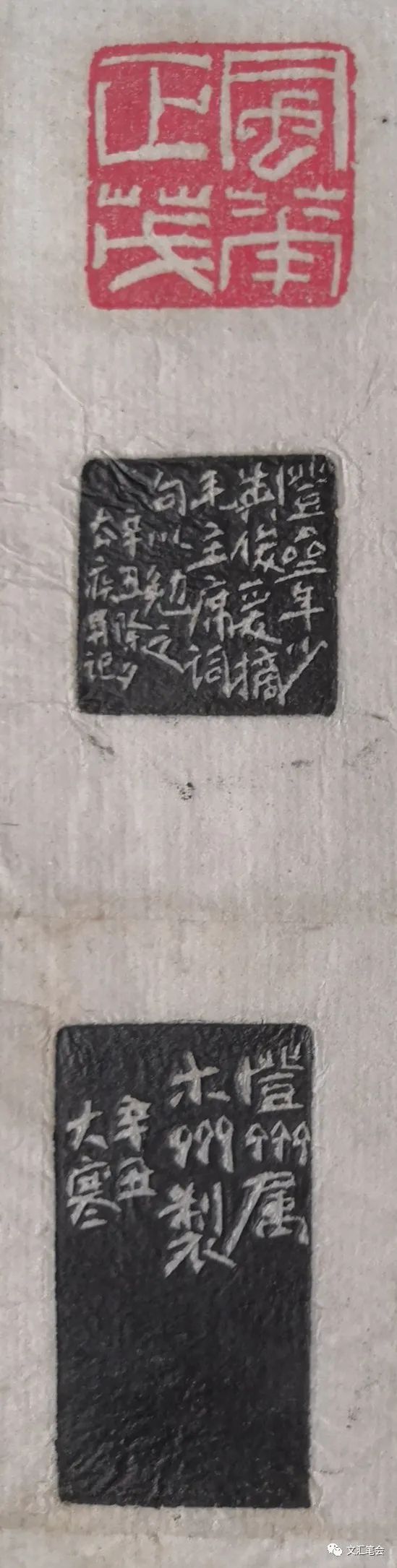

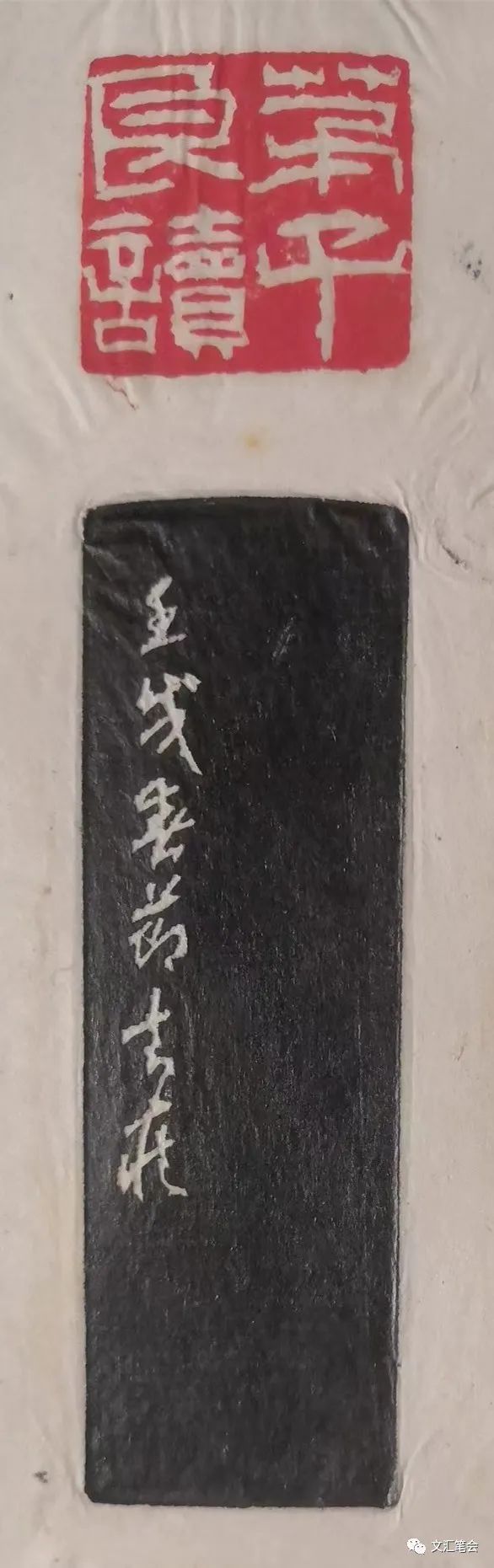

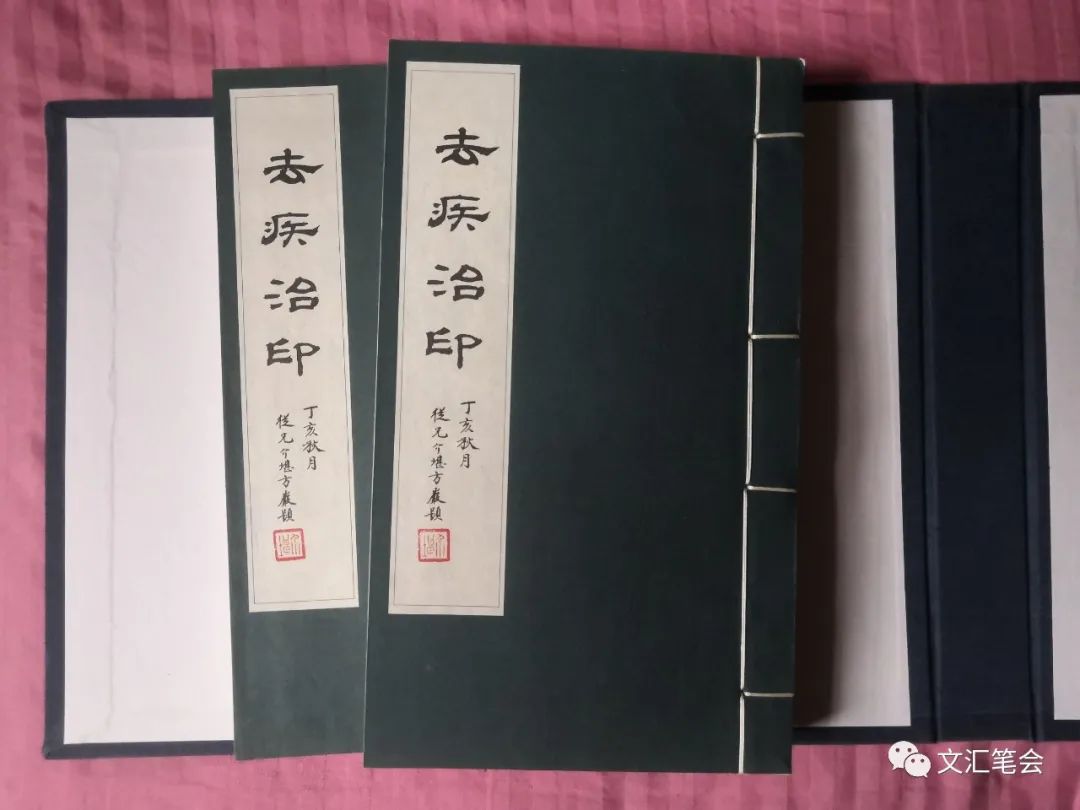

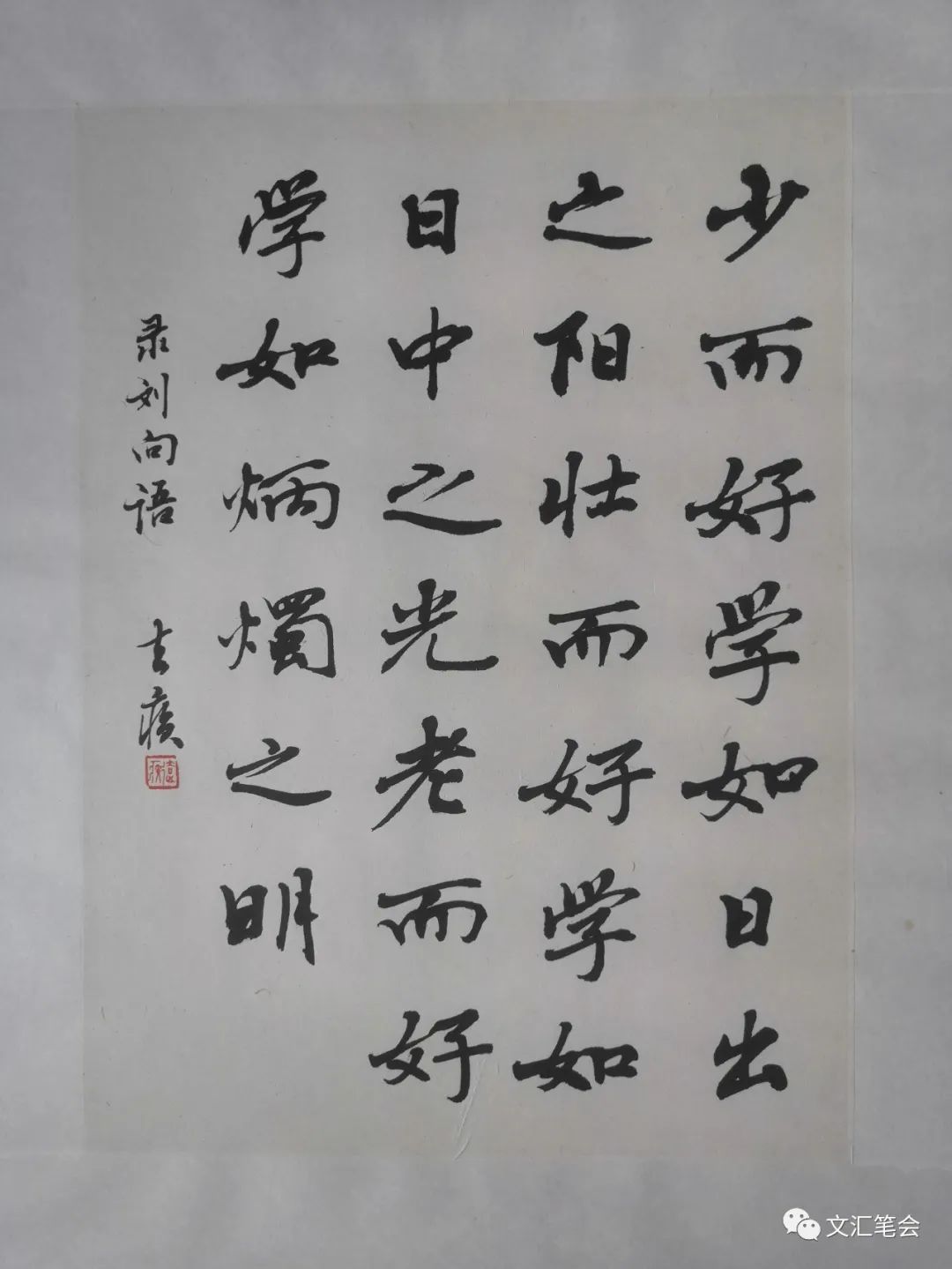

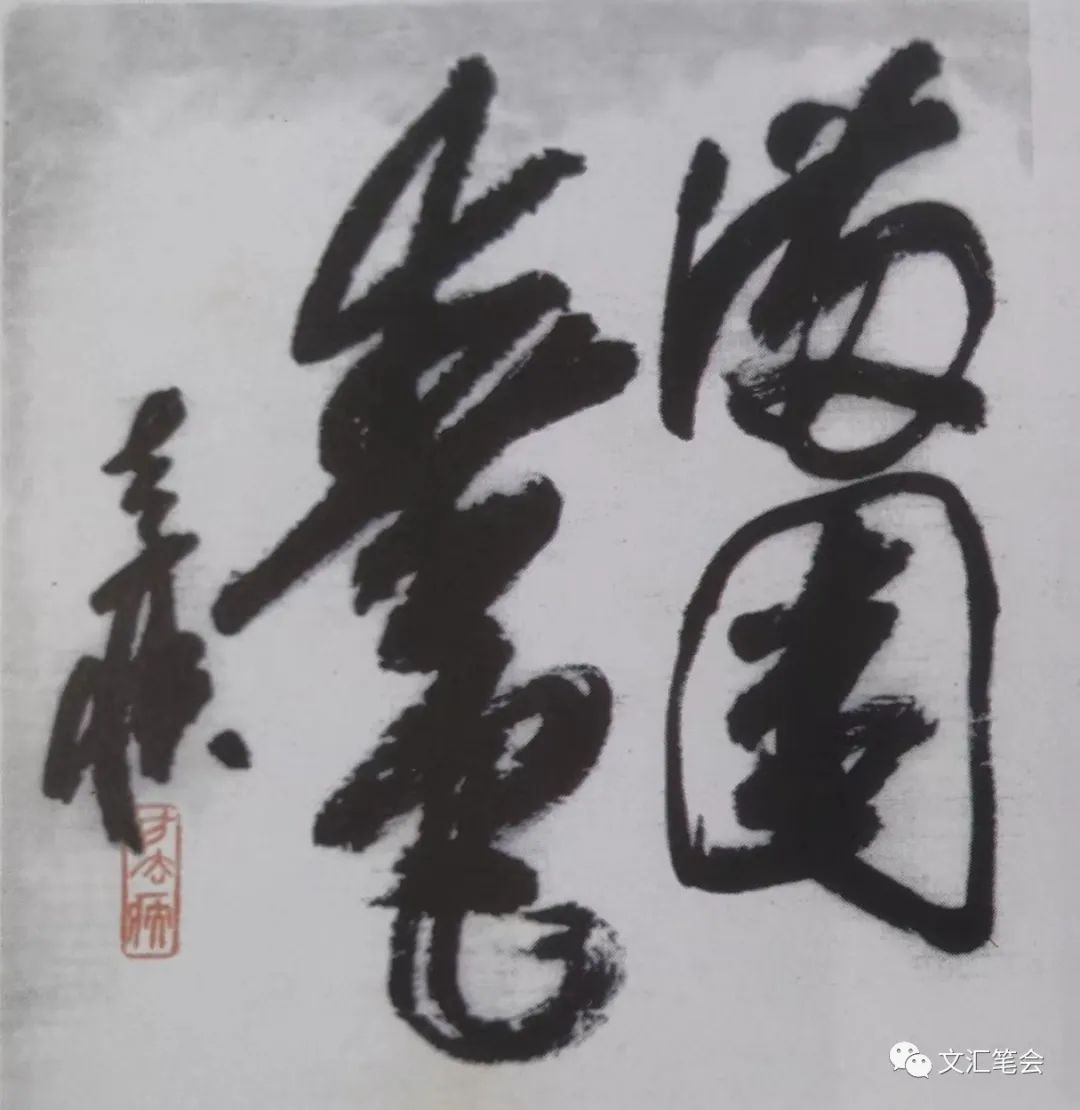

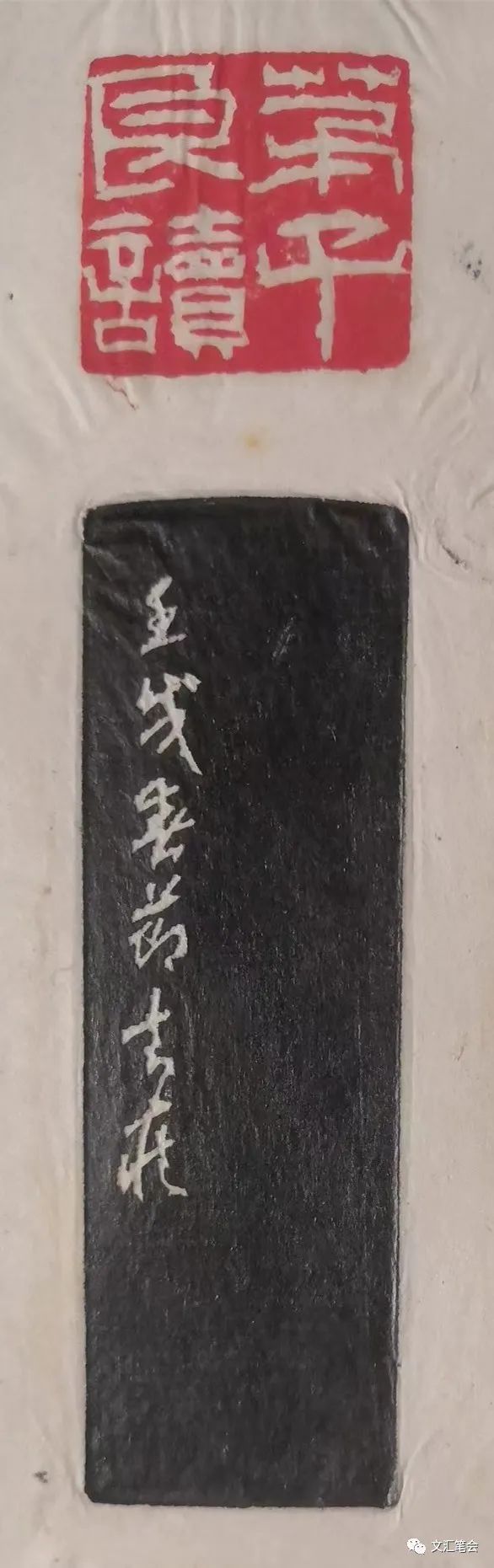

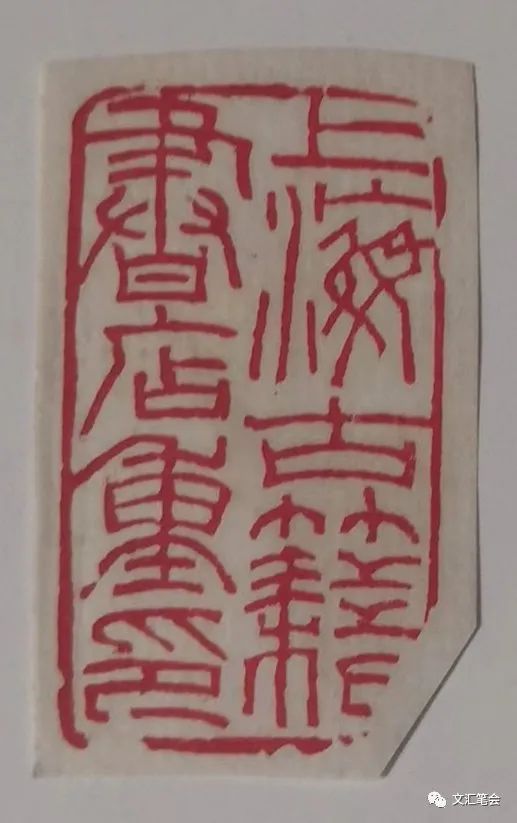

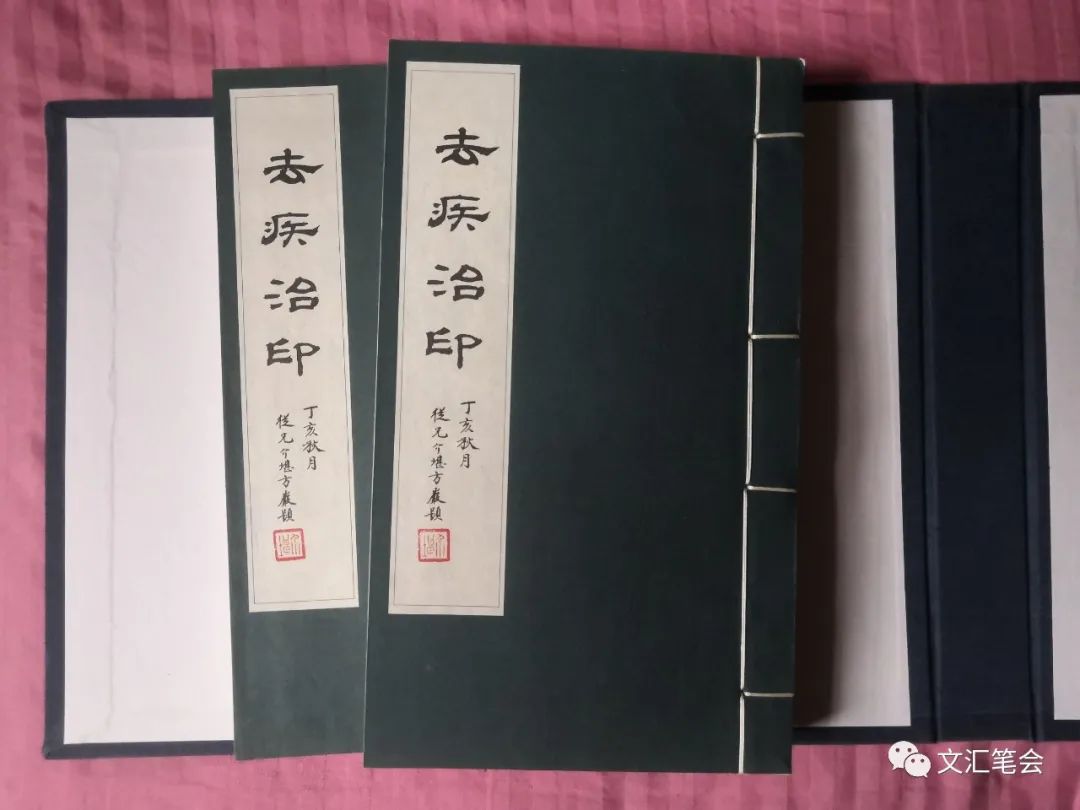

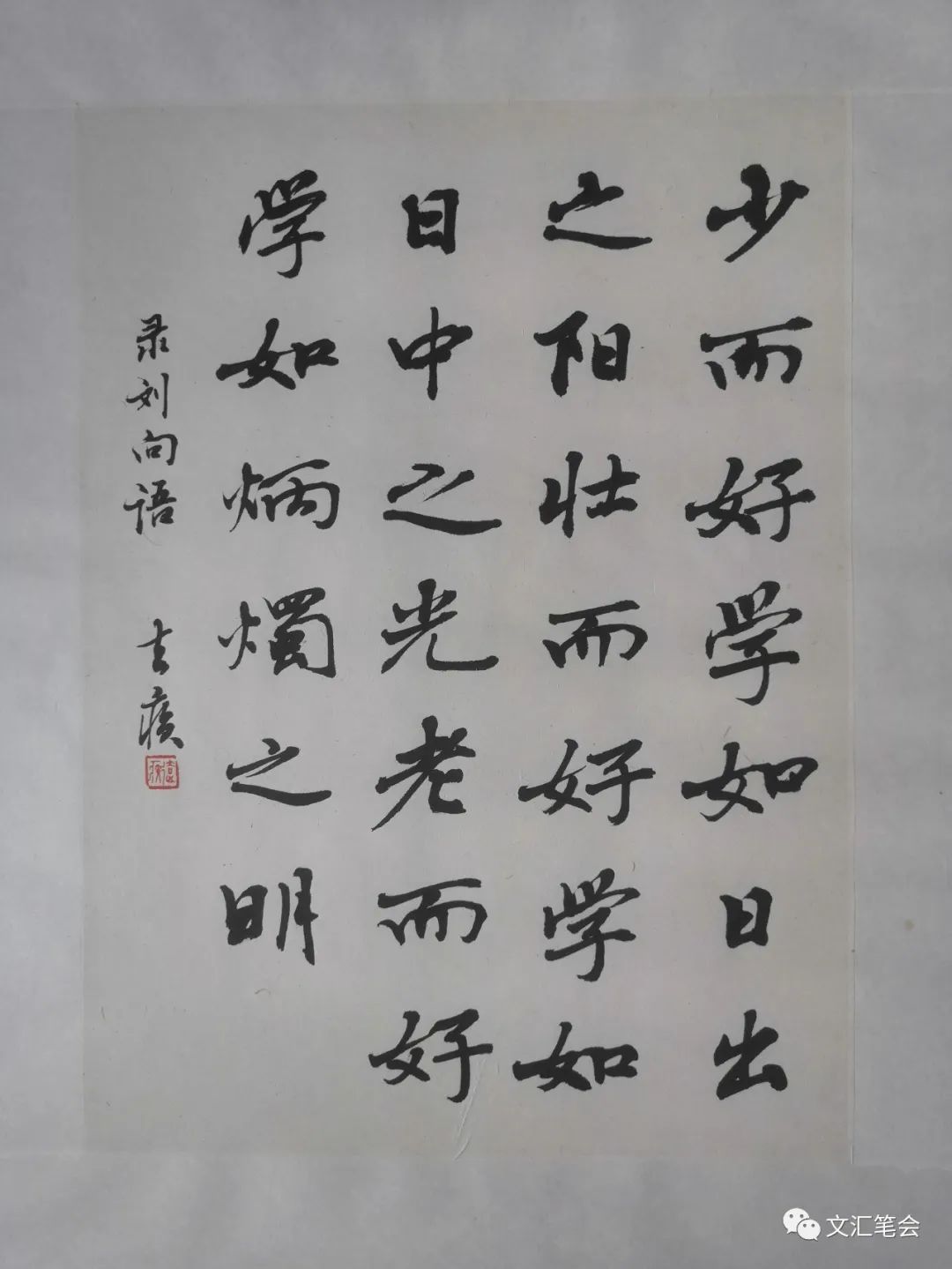

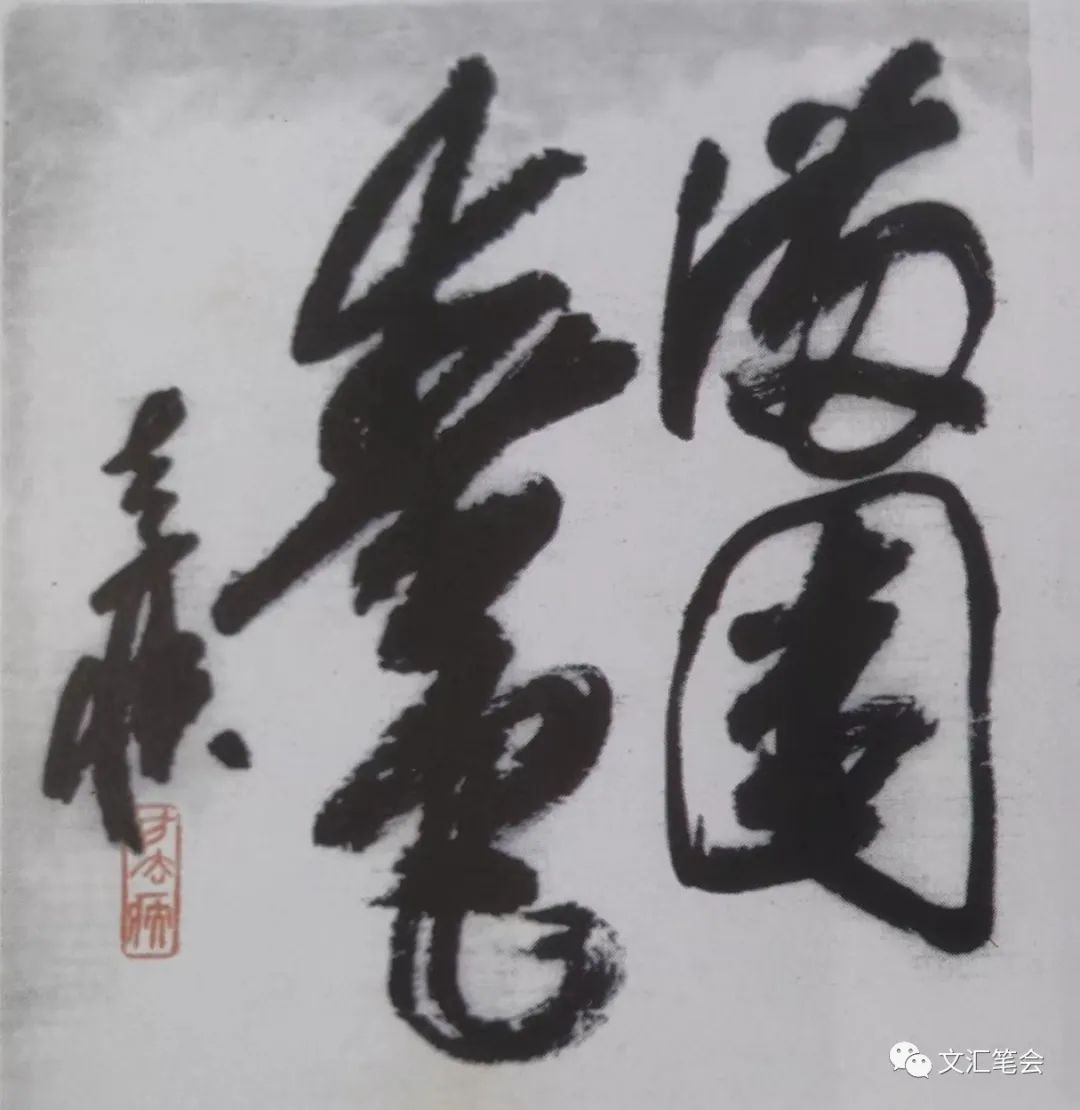

方先生在收购处上班时,有空即看书学习、查检工具书,多方熟悉书画印人的生平和创作情况。对年轻好学人才,则多方关爱。收购处的年轻书画鉴定人员庄澄璋(1934-1986),北京人,在荣宝斋当学徒满师,被安排来上海工作。他鉴定师从吴湖帆,因老师又名吴倩,自号小倩;平时用功钻研,眼光也确实不一般。方先生很是赏识,为之刻印数方以资勉励。我钤拓到的印稿,有“澄斋”白文印,边款“去疾为澄斋制,六〇.八.四 ”;“阿澄”朱文印,边款“去疾作此有秦诏篆意”;“风华正茂”白文印,边款“澄斋属,木斋制,辛丑大寒”,顶款:“澄斋年少英俊,爰摘毛主席词句以勉之,辛丑除夕去疾并记。”(下图)辛丑,即1961年,方先生四十岁,红印黑款之分朱布白、文字笔墨、用刀效果,隽雅自然,生动洒脱,已由早期秦汉印风转而具有自家印味。1989年书画社出版《去疾印稿》时,未见收录,感到有点遗憾,现借此补记一笔。人生在世,讲缘分。我有幸获得过方先生签名赠书二种,即其代表作《明清篆刻流派印谱》《方去疾篆唐诗》;还有治印三方,书作三件。其中,一方姓名印,一方读书印;另一方长方朱文印“上海古籍书店重印”,竟是意外获得:1979年,那时我在市出版局团委工作,偶遇古籍书店陆国强兄,他关照为该店资料室刻方藏书印。所提供的石章,上有印文八字连带边款“一九六〇年五月”,我一看,方先生治印味道,无疑!我说磨去刻面太痛惜,愿用另一石章替代,陆兄征得书店领导人、原出版学校的陈荡老师准许,遂成就了美事。此前1966年冬,我刻了一方长条朱文印“茅子良集”,后来请方先生教正,他看了鼓励有加,特地补刻边款:“此六六年子良同志自制收集有关鲁迅资料印记,去疾记,一九七四年夏。” 他对我班同学后来专攻书或画,认为工作需要不同,很自然的。一次问及刘姓女生还刻印否,刘说:“还给先生了。” 方先生很幽默:“我没收到啊!”方先生2001年10月2日辞世,翌年朵云轩精拓其原石辑成《去疾治印》(方介堪1947年题签)线装本,承方箴、董勇贤伉俪赠送一部。既纪念方先生诞辰八十周年,更体现了作者生前作为中国书法家协会副主席兼篆刻艺术委员会主任委员、西泠印社副社长、上海市文联副主席、上海市书法家协会副主席的作品风格和艺术风采。方先生平时应同事之请,在家兴之所至,即挥毫书写字幅赠与。我有他草书“满园春色”四字尺幅,方体篆书“如愿”两字大幅,再一幅即简体字、颇具功底的楷书“录刘向语”尺幅。这件语录书件不大,放在书房玻璃镜框内,我用作座右铭,时读时新:“少而好学如日出之阳,壮而好学如日中之光,老而好学如炳烛之明。录刘向语,去疾。” 下钤“去疾”(朱)。进入老年的我,看到方先生这幅字,常会扪心自问: 做到了吗?方先生还有一段文字,时常在我脑海浮现: “我们伟大的祖国有着悠久的历史,遗留下来的数量众多的文物资料,许多至今还未能及时整理。但十多年来日本等国出版数量惊人,大量在国外出版,实在叫人痛心。作为一个中国传统艺术爱好者、研究者,同时又是一个出版工作者,深感责任重大,必须急起直追,多搞一些有质量出版物,为国争光。”方先生爱岗敬业,立足本职,争创一流。他鉴定印章书画,辨伪识真,及时审定抢救了明清大家程朴、黄仲则、邓石如、吴让之等原石十多方珍品;以及在报废物品中作仔细复核查证,抢救出汪士慎猫轴、邓石如篆书轴、齐白石虾轴、黄宾虹山水轴等多件,贡献不少。晚年主编国家重点出版项目《中国美术全集》第60卷《玺印篆刻》,因已患病,脊椎骨肥大压迫中枢神经而双手麻木,但在助手协助下,该卷终于在1989年得以编辑刊行。当听到台湾锦绣文化企业与大陆有关出版社,联合出版了台湾版《中国美术全集》并印行6000套时,他很高兴,说:海峡两岸同胞,同根同宗同文,毕竟一家人啊。2001年3月10日,方去疾先生八十寿宴时与作者的合影长期以来,我深受方先生等老师们的教益。如1977年开始,学林、教育等出版社编辑约我业余写点普及性的怎样刻印、如何欣赏一类小文,方先生鼓励我多写写,并身体力行,替我的初稿一字一句认真修改。这影响我逐步养成了工作中不敢马虎、尽力为之的习惯,以及练笔写作的兴趣。2008年我办了退休手续,仍应邀审读书稿。2019年应已故作者家属和书画社委托,为《近代印人传》大量查证史实、校核文献以出版增订本,历数年终于在今年上海疫情封控期间,得以完成而如释重负。谨以本文并此份审订“作业”,纪念老师方去疾先生百年诞辰。据《申报》当年广告,1935年4月18日,方节庵在上海设立的宣和印社正式开幕,以发行印谱、书画图册,出售印材、篆刻用具为主,并数年研制印泥已近公开销售。1936年元旦,以“节庵印泥”为名,推出褚礼堂、王福庵、于右任、黄宾虹、王一亭、张大千、赵叔孺、马公愚同订的营销广告文字。

近年审读书画社2020年版《上海千年书法图史·篆刻卷》,在第726页,意外获知《永嘉谢磊明篆隶铁笔润格》之文字并书影,其地点、时间很明确,“收件处 上海三马路七百另(零)一号宣和印社及各大笺扇庄 民国二十二年二月订”。由此可见,宣和印社1933年2月应已试行;而“节庵印泥”印章的篆刻创作,也于9、10月间由方介堪开始镌制,值得一记。谢磊明即谢光(1884-1963),喜收藏,方节庵、方去疾兄弟两人后来的岳父。——来源|文汇笔会